Image may be NSFW.

Clik here to view.

『一三月動乱』とは、ボラー連邦内の“実務派”が、第一次銀河大戦と赤色銀河交差事件によって財政的破断界に達した連邦の大胆なスリム化と再編を図ったことを契機に発生した事件である。

この時実行された実務派の改革は徹底しており、ボラー連邦を構成する各星系に対する自治権の大幅な拡大と星系間取引の自由化、星系軍の大量動員解除とセットになった復興予算の拡大による経済活性化を手始めに、統治コストに見合わない辺境星系に対しては『独立』という名のアメを与えて財政的自立を図らせた。

もちろん、辺境部の独立によってボラー連邦の直接統治領域は三〇パーセント以上縮小せざるを得ないが、独立したいずれの星系国家も旧来のボラー(ボラー共和国)との間で通商・安全保障を含む新たな連合憲章に調印しており、実質的な“連合体”としての結びつきは未だ確固たるものがあった。

独立した辺境国家群が大きな異論もなく新たな連合憲章に調印したのは、過去のボラー連邦の国家政策により辺境星系は産業や資源の点で自給自足が難しく、いきなりの完全独立は物理的に困難であったからだ。もちろん、そうした産業や資源の取引相手を他に求めることもできたが、天の川銀河内の星系の八〇パーセントはボラー若しくはガルマン・ガミラスの勢力下にあり、それ以外で完全な中立を維持した国家は極めて限られていたことから、現実的な選択肢には成り得なかったのである(加えて、ボラー共和国は引き続き安価な同盟価格での各種物資・資源の売却及び集団安全保障を約していた)。

その結果、辺境の星系国家群はまずは独立の美酒を味わうことで当面の満足を得て、旧連邦との通商・安全保障体制の見直しについては今後の課題として時間をかけた国内議論を行っていくことになる。

誰にとっても幸いだったのは、これら新生独立星系で極端な急進勢力が政権を握らなかった点で、後の火種になるのが確実なそれら急進勢力に対しては、本改革実行前に今は亡きベムラーゼの遺産である秘密警察が徹底的な殲滅作戦を展開していた。それが奏功し、各国で政権を握ったのは比較的穏健な独立勢力で、後の改革が比較的スムーズに進展する要因の一つとなっていた。

そして、一方のボラー共和国だが、本改革は自らの影響力は維持しつつ統治に伴う経済的、軍事的負担は大幅に削減できるだけなく、新たに独立した辺境部の共和国群を、多くの宙域で国境を接するガルマン・ガミラス帝国との緩衝国家とすることで、偶発的紛争の発生リスクまで最小化することが可能な妙手であった。

事実、新体制が整うまでその後二年にも及んだ改革(一ニ月改革)により再編された新生連合国家『ボラー連合』は国家財政の立て直しに成功し、更に各星系間の独自交流の活性化が長期に渡り停滞していた各分野での革新を促したこともあって、ガルマン・ガミラス帝国勃興以降、国力の低下に歯止めがかからない最悪の状況からようやく脱することができたことが各種の統計数値からも明らかになっている。

その点、“実務派”と呼ばれた当時のボラー連邦首脳部が限りなくベストに近い政治的選択を行ったことは間違いないだろう。

しかし、天の川銀河を二分する大国家の抜本改革であるだけに、それがどれほど賢明な選択であっても、改革開始当初において混乱は避けられなかった。もちろん実務派もそれは覚悟しており、政治的混乱を最小限とすべく、改革に異を唱えるのが確実な守旧派や軍強硬派(これらを総じて以降“反対派”と呼称する)の息のかかった実戦部隊を、ボラー本星周辺から連邦辺境部へ配置転換を行っていた。また、これらの部隊が新たな配置先で相互連携できないよう、各隊は異なる戦区に配置されるという念の入れようだった。

更に、配置変更にあたっては国境部におけるガルマン・ガミラス帝国軍の活動が活発化しているという欺瞞情報が用意され、反対派から不審を抱かれないよう細心の注意が払われた。

もちろん、実際にはガルマン・ガミラス帝国軍に特段の動きは無く、むしろボラー側の国境宙域が俄に騒がしくなったことから、ガルマン・ガミラス側が警戒レヴェルを上昇させた程だった。

――そして遂に、その日が訪れる。

連邦議会での緊急動議により、ボラー連邦法の部分的停止と大規模修正法案が即日採決された。その模様は超空間ネットワークによって連邦全領域にリアルタイム中継されており、連邦内各地に巨大過ぎる衝撃を与えていた。

これに対し、現状の連邦政体と支配領域に固執する守旧派と、あくまで軍事力でガルマン・ガミラスを天の川銀河から駆逐すべしという軍強硬派からなる反対派は仰天したものの、既に彼らは実務派の行動を覆すに足る政治的・軍事的パワーを本星周辺部から失っており、国家システムとしてのボラー連邦の終焉を指をくわえて見ていることしかできなかった。

その点、実務派の政治的アクションは反対派のそれを完全に凌駕しており、ほぼワンサイドゲームで大改革をスタートさせたと言える。しかし、反対派も未だ状況を諦めてはおらず、彼ら唯一の手札である前線付近へ配置転換された部隊を用いて巻き返しを図った。

だがそのアクションは、彼らの息のかかった部隊を独断越境させてガルマン・ガミラス軍を攻撃、第二次銀河大戦を勃発させ、その混乱で現状の改革を有耶無耶にしてしまおうという極めて乱暴なものであった(言い換えれば、そうした手段でしか状況を逆転できない程、反対派は追い詰められていたとも言える)。

もちろん、実務派も反対派がこうした暴発じみた行動に出る可能性は最悪ケースとして想定しており、本星での緊急動議の直前に実務派子飼いの部隊が反対派指揮官の拘束や直率部隊の制圧を一斉に開始していた。これらの予防行動は大半のケースで奇襲となった為、反対派の殆どを封じ込めることに成功している。

しかし、例外もあった。

最大の問題は、反対派の中で最も強硬とされる部隊指揮官に率いられた有力部隊の制圧に失敗したことだった。そしてそれは、動き始めた改革を根底から覆しかねない程の危険性をはらんでいた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

アルゼ・イゴーロフ中将率いる『第五親衛打撃艦隊』がその危険な例外であり、本部隊は連邦議会での緊急動議の際、抜き打ちの艦隊実動演習中で、中将の身柄を拘束することが物理的に不可能な状態だったのである。

第五親衛艦隊の制圧を命じられていたのは近傍に配置されていた第一〇四打撃艦隊であったが、一〇四艦隊としては指揮官同士の会見をセッティングし、その場でイゴーロフ中将を拘束することを目論んでいた。全ボラー連邦軍中でも最優良艦隊の一つにカテゴライズされるシングルナンバーの親衛艦隊を通常編成の艦隊で制圧することは純軍事的にはほぼ不可能で、その点において指揮官及び艦隊首脳部の拘束を企図した一〇四艦隊側の判断は極めて妥当だったと言えるだろう。

しかし、この時の一〇四艦隊はあまりにも運がなかった。第五親衛艦隊の演習は艦隊司令官自らが発案した抜き打ち演習の為、事前の予想はほぼ不可能であり、そして実働演習中の艦隊指揮官に外部の、それも他部隊の人間が面会するのは困難極まりなかった。決して不可能ではないものの、戦時でもない状況でそこまで急を要する会見を強引に申し入れる事そのものが不自然極まりなかったからだ。

その結果、会見のセッティングに時間を要している間に連邦議会での緊急動議が開始されてしまう。これにより一〇四艦隊側の意図は完全に露呈、第五親衛艦隊がようやく会見に応じたことで接近を始めていた一〇四艦隊は、逆に急迫してきた親衛艦隊からの一斉攻撃を受けて大損害を被ってしまったのである。

一〇四艦隊を退けたイゴーロフ中将は、即座に本星の反対派にコンタクトを取った。

友軍である一〇四艦隊を躊躇なく攻撃した点といい、攻撃後の対応にも一切の迷いが見られなかった点といい、中将は今回の前線派遣が何らかの政治的意図に基づくものではないかと予てより疑念を抱いていたと考えられる。

そしてイゴーロフ中将は本星反対派との短い協議の末、可及的速やかなガルマン・ガミラス領の侵犯と同軍への単独攻撃を了承した。これに対し、本星の反対派は中将の行動に呼応する形での実務派に対する政治的カウンターと、事後の増援派遣を確約していた。もちろんこの増援とは、第五親衛打撃艦隊の攻撃によって第二次銀河大戦が勃発することを前提にした本格派兵に他ならなかった。

しかし、こうして艦隊指揮官の決断こそほぼ即決で下されたものの、第五親衛打撃艦隊は物理的に今すぐガルマン・ガミラスへ攻撃を行うことが不可能な状態にあった。比較的高度な臨戦態勢にあったとはいえ、艦隊は抜き打ちの実動演習を完了したばかりであり、弾薬や消費物資の搭載状況にかなりの不安があったからだ。また、散々に打ち破った一〇四艦隊の一部が、何を思ったか撤退直前に第五親衛艦隊の支援補給部隊に攻撃を加えていたこともこの不安を一層深刻なものにしていた。

その為、イゴーロフ中将は艦隊根拠地である前進基地要塞に艦隊を一旦帰投させ、各種補給後の再出撃を命じざるを得なかった。但し、実務派が更なる制圧部隊を送り込んでくることも懸念されたことから、補給の必要性が低い大型艦は要塞周辺で警戒任務にあたり、補給が必要な中小型艦にしても、その補給は必要最小限とされた。

これに対し、何としても第五親衛打撃艦隊を食い止めなければならない実務派側の対応は不十分なものでしかなかった。壊滅した一〇四艦隊を除き、近傍に信頼を置ける艦隊規模の戦力は存在せず、また実際問題として、既に戦闘態勢を整えた(奇襲は見込めない)第五親衛艦隊を実力で制圧可能な部隊となると、ボラー連邦全領域に目を向けても数えるほどしか存在しなかったからだ。

――第五親衛打撃艦隊とは、ボラー連邦軍の中でも構成人員・部隊規模・装備において特段の優遇を受けた精鋭中の精鋭であり、単純な戦闘能力は一般の打撃艦隊の数倍に達するとまで評された決戦戦力だった。中でも、略して“第五親衛”と称される本艦隊はボラー連邦軍(宇宙軍)建軍当初から存在する古豪艦隊の一つで、第一次銀河大戦勃発以前は『嚮導(リーダー)』の名を冠されていた程、高練度の部隊でもあった。

嘗て、ボラー連邦軍には“主力艦隊”と名づけられた最大規模の決戦艦隊が二個、それとほぼ同規模の本国艦隊一個が別個に存在していたが、その全てが第一次銀河大戦末期の戦闘で失われていた。これらの艦隊は一から再建するにはあまりに規模が大き過ぎ、また、当時のボラー連邦が長期に渡る大戦と未曾有の宇宙災害で国力を消耗し切っていたこともあって当面の再建は諦められた。しかしその代替として、既存の三個親衛打撃艦隊が増強対象に指定され、嘗ての主力艦隊級の決戦艦隊へと強化されたのである。

第五親衛打撃艦隊はその栄えある増強指定艦隊の一つであり、その艦数は通常の打撃艦隊の二倍、実に二〇〇隻にまで達した。

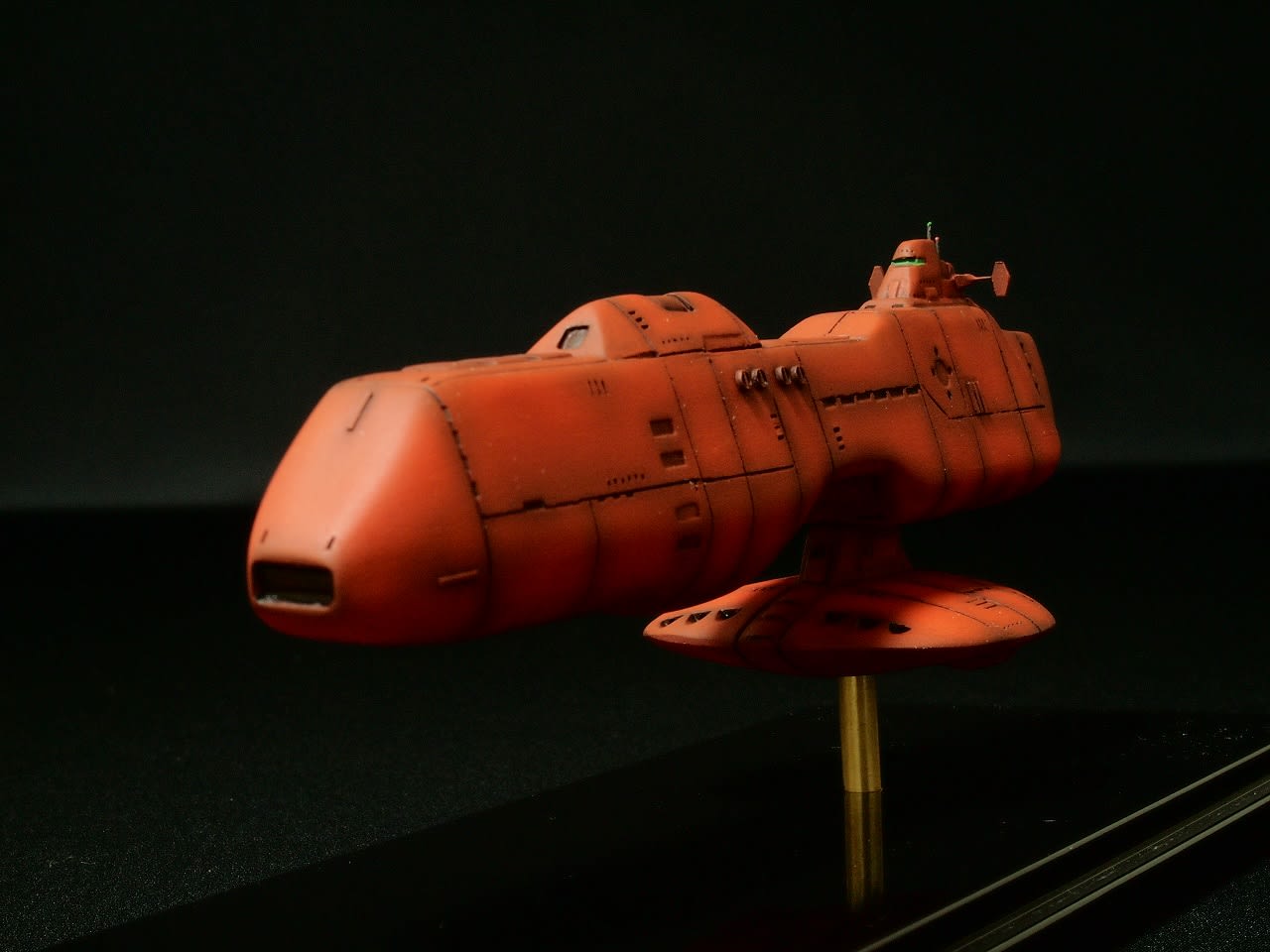

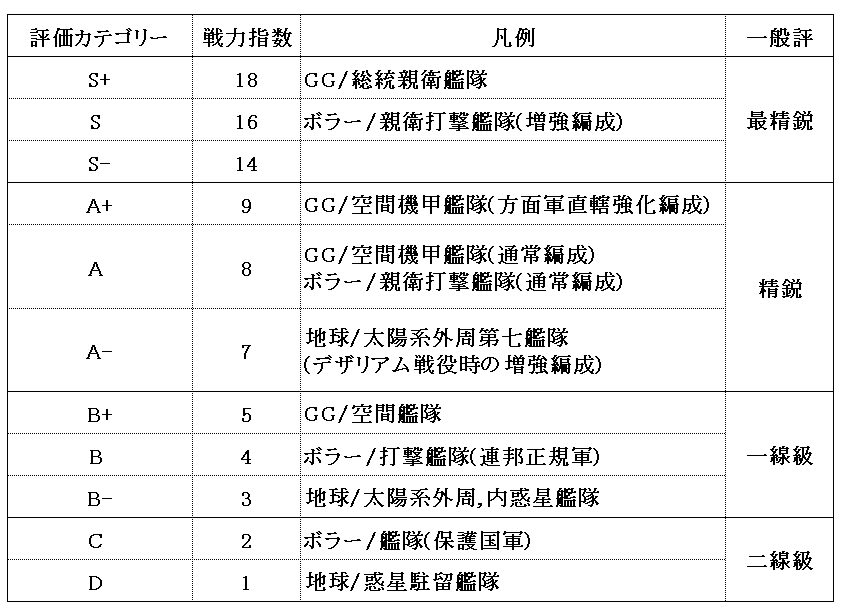

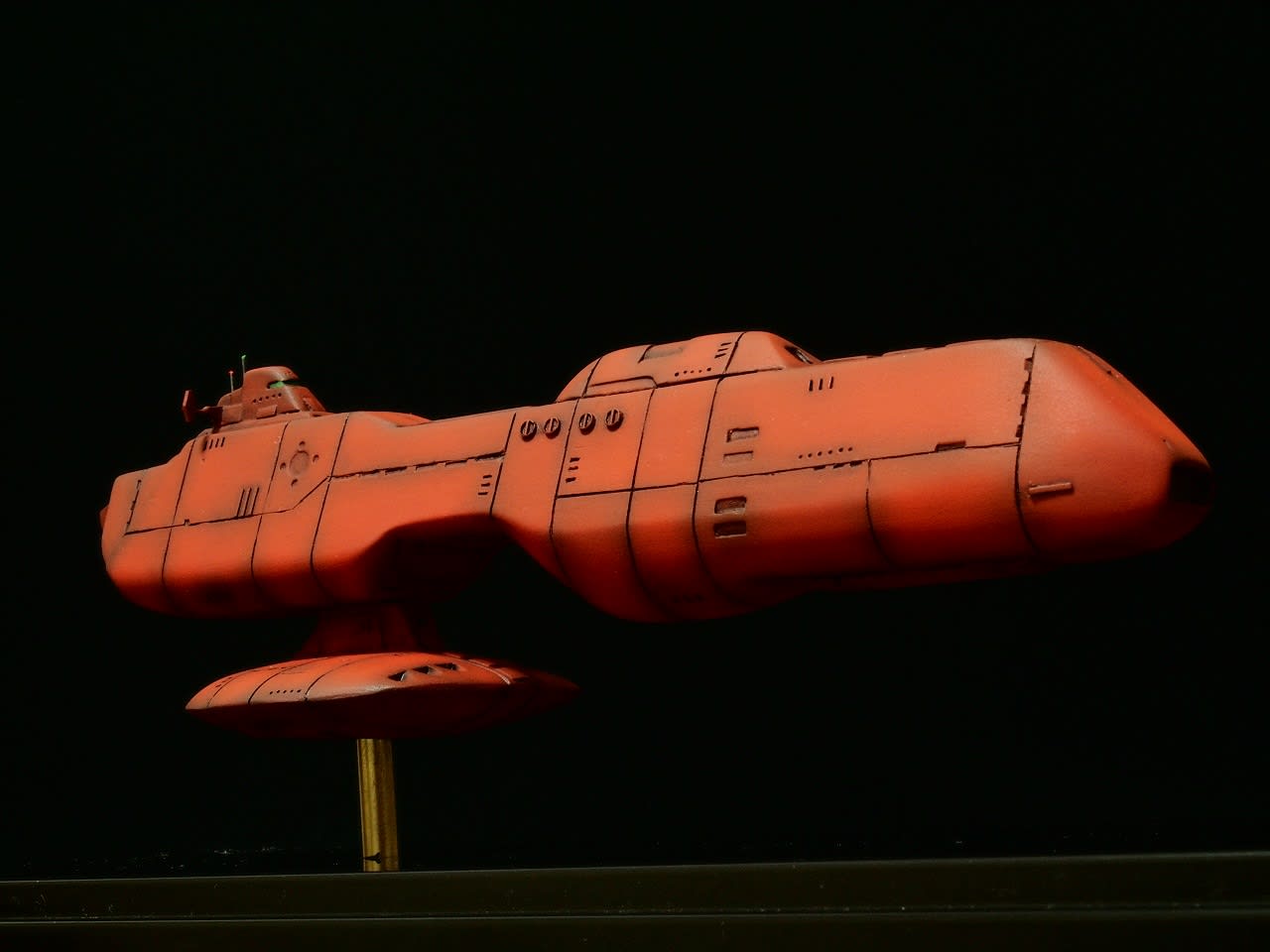

2210年時点のガルマン・ガミラス軍による第五親衛打撃艦隊に対する戦力評価は『S』。ボラー連邦軍正規艦隊としては標準的な編成である一○四艦隊の戦力評価は『B』であったから、二ランク以上の格差があったことになる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

参考までに挙げるならば、ガルマン・ガミラス軍で第五親衛艦隊を戦力評価で完全に凌駕しているのは『S+』の総統直属親衛艦隊のみであり、同数のボラー連邦軍ならば圧倒可能なガルマン・ガミラスの空間機甲艦隊でも評価は『A』に過ぎない。尚、両軍に比べて部隊規模は小さいものの、個艦性能が高い地球防衛艦隊の場合、通常の太陽系外周/内惑星艦隊の評価は『B-』、デザリアム戦役直前に臨時編成された最大規模の増強艦隊――第七外周艦隊――でようやく『A-』となる。

以上の評価からも明らかなように、第五親衛打撃艦隊とは生半可な部隊では対抗不可能な戦略単位であり、実務派に属する提督の一人は本艦隊の制圧には一般の打撃艦隊であれば四個艦隊の投入が必要と断言していた。

だが、現実問題として、第五親衛艦隊の周辺に実務派が信頼を置けるまとまった戦力は既に壊滅した一〇四艦隊以外に存在せず、ボラー本星の実務派でも状況に対する焦燥の色が濃くなりつつあった。実際には、本戦区には第五親衛と一〇四以外にもボラー連邦軍艦隊は複数存在し、既に軍参謀本部を通じて第五親衛艦隊の動きを阻止するよう正式命令が下されていたが、いずれの艦隊も様々な理由を並べ立てて出師を拒んでいた。これらの艦隊が今回の事態に対し日和見を決め込んでいるのは最早誰の目にも明らかだった。

だが、それも無理はなく、第五親衛艦隊そのものの精強さに加え、それを率いるアルゼ・イゴーロフ中将はボラー連邦軍屈指の名将として知られた人物であり、その名声は長きに渡り営々と積み上げられた彼の軍歴と、ガルマン・ガミラス帝国との幾多の実戦において築き上げられたものだったからだ。

中将はボラー連邦軍における最年長・最古参の現役将官であり、その軍歴と戦功からすれば、とっくにボラー連邦軍人最高位である参謀総長に就任していてもおかしくない程の逸材であった。

実際、過去に参謀総長職への就任要請も度々行われていたが、実戦部隊長の地位に固執する中将はそれらを悉く固辞していた。最後の一度など、ベムラーゼ首相から直々に召還され、総参謀長就任を請われていたが、その際も以下のように述べてこれを謝絶している。

『首相閣下、小官が前線を望んでおるのではなく、前線の方が小官を好いておるのです。

閣下が小官を後方に下げられたならば、前線の奴も尻尾を振って小官についてくるでしょうな』

当時“独裁者”とまで評し得るほどの圧倒的権勢を誇り、軍部からも絶対的忠誠を獲得していたベムラーゼ首相であったが、老将の人を食った答えには一瞬声を失ったとされる。しかし、政敵や高級官僚・軍人たちから“妖怪”と呼ばれ、畏怖された連邦首相も只者ではなかった。僅かな時間で立ち直ると、特徴的な大笑を上げつつ中将の決意を褒め称え、手土産代わりの新鋭艦と共に中将を再び前線に送り返した。いや、さしもの妖怪首相もそうする他なかった。

その頃、ようやく国家体制を整えたガルマン・ガミラス帝国軍がボラー連邦に対して大規模な攻勢を開始しており、連邦軍は各地で前線を破られ、領域内への侵攻を許していた。そんな中、イゴーロフ中将率いる第五親衛打撃艦隊は前線の火消し役――戦略予備――として八面六臂の活躍を示していた。突出し過ぎたガルマン・ガミラス艦隊に幾度となく痛打を与え、後退に追い込むばかりか、一度などは包囲殲滅戦すら実現してみせたのである。

客観的に見ても、イゴーロフ中将はボラー連邦軍が金科玉条とする大規模集団戦闘の雄であり、中将以上の力量を持つ艦隊指揮官は当時の連邦には存在しなかった。そんな唯一無二の指揮官を辛うじて維持されている前線から引き抜くのは極めてリスクが高く、ましてや意にそぐわないという理由で粛清するなど、既に追い詰められつつあるボラー連邦にとっては、亡国にも直結しかねない程の行為であった。

結果、ベムラーゼ首相は(内心は渋々ながらも)中将を第五親衛打撃艦隊に戻さざるを得ず、更に自らの対面を保つ為に手土産まで与えなければならなかったのである。

そして、有力な新鋭艦まで連れて艦隊に復帰した中将は、艦隊将兵から熱狂的歓喜を以って迎えられた。彼らの老練且つ有能な指揮官は、粛清の危険と連邦軍人最高位を蹴ってまで彼らの指揮官たることを死守したのである。麾下の将兵たちが熱狂し、心酔するのも当然だった。

そして程なく、この一件は『イゴーロフ中将は敵軍のみならず、首相閣下すら撃退した』として、ボラー連邦軍全体に広く知れ渡ることになる。

当時はベムラーゼ首相の粛清を通じた軍支配が最も苛烈な時期で、階級を問わず軍内部には首相に対する恐怖の裏返しである憎悪と不満が高まっていたからだ。その点、イゴーロフ中将は当時の連邦軍の外敵であるガルマン・ガミラス帝国軍と、背後の敵であるベムラーゼ首相の双方を撃破してみせた唯一の提督であり、中将に対するボラー連邦軍内の人気と人望は止まるところを知らなかった。

古今を問わず、こうした有能さと人望を兼ね備えた高級指揮官は、最高権力者からの猜疑心と嫉妬心を特に向けられやすく、事実、ベムラーゼ首相も第一次銀河大戦が終結次第、イゴーロフ中将を粛清することを固く決意していたとされる。しかし、その決意が実行に移されることは遂になかった。当のベムラーゼ首相自身がその僅か数ヶ月後、遥々遠征したオリオン腕辺境部――太陽系――で予期せぬ戦死を遂げてしまったからである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

結果として、イゴーロフ中将はベムラーゼ首相戦死後の混乱期はもちろん、赤色銀河交差事件後の自然休戦期も一貫して第五親衛打撃艦隊の指揮を執り続けた。その過程で、艦隊は装備と戦意、技量に優れるガルマン・ガミラス帝国軍を度々撃破、殲滅する活躍を示している。勿論、損害も大きかったが、第五親衛打撃艦隊はガルマン・ガミラス軍との戦闘において互角以上のキルレシオを達成した唯一の艦隊であり(一般的なボラー連邦軍部隊のキルレシオは1対3)、ガルマン・ガミラス帝国もイゴーロフ中将と彼の率いる第五親衛打撃艦隊を最も危険な敵手として強く認識していた。

第一次銀河大戦中盤以降、第五親衛打撃艦隊は部隊指揮官に対する忠誠度や戦意の高さから『イゴーロフ軍団』、酷い時には『イゴーロフの私兵』とまで称されるようになっていた。

しかし、自らの指揮官に対して愚直なまでに忠誠を誓った艦隊将兵たちは、寧ろそう呼ばれることを誇りとしていたという。そして、そうした艦隊の気風や結束、高い技量・錬度は強化指定によって戦力が著しく増強された後も全く揺るがず、第一次銀河大戦の自然休戦から五年以上が経過した当時も『ボラー連邦軍最強』のタイトルホルダーは第五親衛打撃艦隊が有していたのである――。

そんなボラー連邦軍随一の名将率いる最強艦隊に立ち塞がるような行為を、事なかれ主義が蔓延したボラー連邦軍高級士官に期待することは到底できなかった。これが、連邦指導部に対し絶対の忠誠と服従を要求されたベムラーゼ首相時代であれば、ここまであからさまなサボタージュは考えられなかったが、ベムラーゼの後を継いだ代々の指導部が自らへの支持を取り付ける為に軍に対して懐柔政策を続けた結果、軍の統制が緩み切っていたことも、ここにきて大いに災いしたと言えるだろう。

しかし、そうした絶望的状況においても、未だ諦めを知らぬ者も僅かながらに存在した。――壊滅したと信じられていた第一〇四打撃艦隊の残余である。

――『act.03:敗残艦隊』へつづく

Clik here to view.

『一三月動乱』とは、ボラー連邦内の“実務派”が、第一次銀河大戦と赤色銀河交差事件によって財政的破断界に達した連邦の大胆なスリム化と再編を図ったことを契機に発生した事件である。

この時実行された実務派の改革は徹底しており、ボラー連邦を構成する各星系に対する自治権の大幅な拡大と星系間取引の自由化、星系軍の大量動員解除とセットになった復興予算の拡大による経済活性化を手始めに、統治コストに見合わない辺境星系に対しては『独立』という名のアメを与えて財政的自立を図らせた。

もちろん、辺境部の独立によってボラー連邦の直接統治領域は三〇パーセント以上縮小せざるを得ないが、独立したいずれの星系国家も旧来のボラー(ボラー共和国)との間で通商・安全保障を含む新たな連合憲章に調印しており、実質的な“連合体”としての結びつきは未だ確固たるものがあった。

独立した辺境国家群が大きな異論もなく新たな連合憲章に調印したのは、過去のボラー連邦の国家政策により辺境星系は産業や資源の点で自給自足が難しく、いきなりの完全独立は物理的に困難であったからだ。もちろん、そうした産業や資源の取引相手を他に求めることもできたが、天の川銀河内の星系の八〇パーセントはボラー若しくはガルマン・ガミラスの勢力下にあり、それ以外で完全な中立を維持した国家は極めて限られていたことから、現実的な選択肢には成り得なかったのである(加えて、ボラー共和国は引き続き安価な同盟価格での各種物資・資源の売却及び集団安全保障を約していた)。

その結果、辺境の星系国家群はまずは独立の美酒を味わうことで当面の満足を得て、旧連邦との通商・安全保障体制の見直しについては今後の課題として時間をかけた国内議論を行っていくことになる。

誰にとっても幸いだったのは、これら新生独立星系で極端な急進勢力が政権を握らなかった点で、後の火種になるのが確実なそれら急進勢力に対しては、本改革実行前に今は亡きベムラーゼの遺産である秘密警察が徹底的な殲滅作戦を展開していた。それが奏功し、各国で政権を握ったのは比較的穏健な独立勢力で、後の改革が比較的スムーズに進展する要因の一つとなっていた。

そして、一方のボラー共和国だが、本改革は自らの影響力は維持しつつ統治に伴う経済的、軍事的負担は大幅に削減できるだけなく、新たに独立した辺境部の共和国群を、多くの宙域で国境を接するガルマン・ガミラス帝国との緩衝国家とすることで、偶発的紛争の発生リスクまで最小化することが可能な妙手であった。

事実、新体制が整うまでその後二年にも及んだ改革(一ニ月改革)により再編された新生連合国家『ボラー連合』は国家財政の立て直しに成功し、更に各星系間の独自交流の活性化が長期に渡り停滞していた各分野での革新を促したこともあって、ガルマン・ガミラス帝国勃興以降、国力の低下に歯止めがかからない最悪の状況からようやく脱することができたことが各種の統計数値からも明らかになっている。

その点、“実務派”と呼ばれた当時のボラー連邦首脳部が限りなくベストに近い政治的選択を行ったことは間違いないだろう。

しかし、天の川銀河を二分する大国家の抜本改革であるだけに、それがどれほど賢明な選択であっても、改革開始当初において混乱は避けられなかった。もちろん実務派もそれは覚悟しており、政治的混乱を最小限とすべく、改革に異を唱えるのが確実な守旧派や軍強硬派(これらを総じて以降“反対派”と呼称する)の息のかかった実戦部隊を、ボラー本星周辺から連邦辺境部へ配置転換を行っていた。また、これらの部隊が新たな配置先で相互連携できないよう、各隊は異なる戦区に配置されるという念の入れようだった。

更に、配置変更にあたっては国境部におけるガルマン・ガミラス帝国軍の活動が活発化しているという欺瞞情報が用意され、反対派から不審を抱かれないよう細心の注意が払われた。

もちろん、実際にはガルマン・ガミラス帝国軍に特段の動きは無く、むしろボラー側の国境宙域が俄に騒がしくなったことから、ガルマン・ガミラス側が警戒レヴェルを上昇させた程だった。

――そして遂に、その日が訪れる。

連邦議会での緊急動議により、ボラー連邦法の部分的停止と大規模修正法案が即日採決された。その模様は超空間ネットワークによって連邦全領域にリアルタイム中継されており、連邦内各地に巨大過ぎる衝撃を与えていた。

これに対し、現状の連邦政体と支配領域に固執する守旧派と、あくまで軍事力でガルマン・ガミラスを天の川銀河から駆逐すべしという軍強硬派からなる反対派は仰天したものの、既に彼らは実務派の行動を覆すに足る政治的・軍事的パワーを本星周辺部から失っており、国家システムとしてのボラー連邦の終焉を指をくわえて見ていることしかできなかった。

その点、実務派の政治的アクションは反対派のそれを完全に凌駕しており、ほぼワンサイドゲームで大改革をスタートさせたと言える。しかし、反対派も未だ状況を諦めてはおらず、彼ら唯一の手札である前線付近へ配置転換された部隊を用いて巻き返しを図った。

だがそのアクションは、彼らの息のかかった部隊を独断越境させてガルマン・ガミラス軍を攻撃、第二次銀河大戦を勃発させ、その混乱で現状の改革を有耶無耶にしてしまおうという極めて乱暴なものであった(言い換えれば、そうした手段でしか状況を逆転できない程、反対派は追い詰められていたとも言える)。

もちろん、実務派も反対派がこうした暴発じみた行動に出る可能性は最悪ケースとして想定しており、本星での緊急動議の直前に実務派子飼いの部隊が反対派指揮官の拘束や直率部隊の制圧を一斉に開始していた。これらの予防行動は大半のケースで奇襲となった為、反対派の殆どを封じ込めることに成功している。

しかし、例外もあった。

最大の問題は、反対派の中で最も強硬とされる部隊指揮官に率いられた有力部隊の制圧に失敗したことだった。そしてそれは、動き始めた改革を根底から覆しかねない程の危険性をはらんでいた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

アルゼ・イゴーロフ中将率いる『第五親衛打撃艦隊』がその危険な例外であり、本部隊は連邦議会での緊急動議の際、抜き打ちの艦隊実動演習中で、中将の身柄を拘束することが物理的に不可能な状態だったのである。

第五親衛艦隊の制圧を命じられていたのは近傍に配置されていた第一〇四打撃艦隊であったが、一〇四艦隊としては指揮官同士の会見をセッティングし、その場でイゴーロフ中将を拘束することを目論んでいた。全ボラー連邦軍中でも最優良艦隊の一つにカテゴライズされるシングルナンバーの親衛艦隊を通常編成の艦隊で制圧することは純軍事的にはほぼ不可能で、その点において指揮官及び艦隊首脳部の拘束を企図した一〇四艦隊側の判断は極めて妥当だったと言えるだろう。

しかし、この時の一〇四艦隊はあまりにも運がなかった。第五親衛艦隊の演習は艦隊司令官自らが発案した抜き打ち演習の為、事前の予想はほぼ不可能であり、そして実働演習中の艦隊指揮官に外部の、それも他部隊の人間が面会するのは困難極まりなかった。決して不可能ではないものの、戦時でもない状況でそこまで急を要する会見を強引に申し入れる事そのものが不自然極まりなかったからだ。

その結果、会見のセッティングに時間を要している間に連邦議会での緊急動議が開始されてしまう。これにより一〇四艦隊側の意図は完全に露呈、第五親衛艦隊がようやく会見に応じたことで接近を始めていた一〇四艦隊は、逆に急迫してきた親衛艦隊からの一斉攻撃を受けて大損害を被ってしまったのである。

一〇四艦隊を退けたイゴーロフ中将は、即座に本星の反対派にコンタクトを取った。

友軍である一〇四艦隊を躊躇なく攻撃した点といい、攻撃後の対応にも一切の迷いが見られなかった点といい、中将は今回の前線派遣が何らかの政治的意図に基づくものではないかと予てより疑念を抱いていたと考えられる。

そしてイゴーロフ中将は本星反対派との短い協議の末、可及的速やかなガルマン・ガミラス領の侵犯と同軍への単独攻撃を了承した。これに対し、本星の反対派は中将の行動に呼応する形での実務派に対する政治的カウンターと、事後の増援派遣を確約していた。もちろんこの増援とは、第五親衛打撃艦隊の攻撃によって第二次銀河大戦が勃発することを前提にした本格派兵に他ならなかった。

しかし、こうして艦隊指揮官の決断こそほぼ即決で下されたものの、第五親衛打撃艦隊は物理的に今すぐガルマン・ガミラスへ攻撃を行うことが不可能な状態にあった。比較的高度な臨戦態勢にあったとはいえ、艦隊は抜き打ちの実動演習を完了したばかりであり、弾薬や消費物資の搭載状況にかなりの不安があったからだ。また、散々に打ち破った一〇四艦隊の一部が、何を思ったか撤退直前に第五親衛艦隊の支援補給部隊に攻撃を加えていたこともこの不安を一層深刻なものにしていた。

その為、イゴーロフ中将は艦隊根拠地である前進基地要塞に艦隊を一旦帰投させ、各種補給後の再出撃を命じざるを得なかった。但し、実務派が更なる制圧部隊を送り込んでくることも懸念されたことから、補給の必要性が低い大型艦は要塞周辺で警戒任務にあたり、補給が必要な中小型艦にしても、その補給は必要最小限とされた。

これに対し、何としても第五親衛打撃艦隊を食い止めなければならない実務派側の対応は不十分なものでしかなかった。壊滅した一〇四艦隊を除き、近傍に信頼を置ける艦隊規模の戦力は存在せず、また実際問題として、既に戦闘態勢を整えた(奇襲は見込めない)第五親衛艦隊を実力で制圧可能な部隊となると、ボラー連邦全領域に目を向けても数えるほどしか存在しなかったからだ。

――第五親衛打撃艦隊とは、ボラー連邦軍の中でも構成人員・部隊規模・装備において特段の優遇を受けた精鋭中の精鋭であり、単純な戦闘能力は一般の打撃艦隊の数倍に達するとまで評された決戦戦力だった。中でも、略して“第五親衛”と称される本艦隊はボラー連邦軍(宇宙軍)建軍当初から存在する古豪艦隊の一つで、第一次銀河大戦勃発以前は『嚮導(リーダー)』の名を冠されていた程、高練度の部隊でもあった。

嘗て、ボラー連邦軍には“主力艦隊”と名づけられた最大規模の決戦艦隊が二個、それとほぼ同規模の本国艦隊一個が別個に存在していたが、その全てが第一次銀河大戦末期の戦闘で失われていた。これらの艦隊は一から再建するにはあまりに規模が大き過ぎ、また、当時のボラー連邦が長期に渡る大戦と未曾有の宇宙災害で国力を消耗し切っていたこともあって当面の再建は諦められた。しかしその代替として、既存の三個親衛打撃艦隊が増強対象に指定され、嘗ての主力艦隊級の決戦艦隊へと強化されたのである。

第五親衛打撃艦隊はその栄えある増強指定艦隊の一つであり、その艦数は通常の打撃艦隊の二倍、実に二〇〇隻にまで達した。

2210年時点のガルマン・ガミラス軍による第五親衛打撃艦隊に対する戦力評価は『S』。ボラー連邦軍正規艦隊としては標準的な編成である一○四艦隊の戦力評価は『B』であったから、二ランク以上の格差があったことになる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考までに挙げるならば、ガルマン・ガミラス軍で第五親衛艦隊を戦力評価で完全に凌駕しているのは『S+』の総統直属親衛艦隊のみであり、同数のボラー連邦軍ならば圧倒可能なガルマン・ガミラスの空間機甲艦隊でも評価は『A』に過ぎない。尚、両軍に比べて部隊規模は小さいものの、個艦性能が高い地球防衛艦隊の場合、通常の太陽系外周/内惑星艦隊の評価は『B-』、デザリアム戦役直前に臨時編成された最大規模の増強艦隊――第七外周艦隊――でようやく『A-』となる。

以上の評価からも明らかなように、第五親衛打撃艦隊とは生半可な部隊では対抗不可能な戦略単位であり、実務派に属する提督の一人は本艦隊の制圧には一般の打撃艦隊であれば四個艦隊の投入が必要と断言していた。

だが、現実問題として、第五親衛艦隊の周辺に実務派が信頼を置けるまとまった戦力は既に壊滅した一〇四艦隊以外に存在せず、ボラー本星の実務派でも状況に対する焦燥の色が濃くなりつつあった。実際には、本戦区には第五親衛と一〇四以外にもボラー連邦軍艦隊は複数存在し、既に軍参謀本部を通じて第五親衛艦隊の動きを阻止するよう正式命令が下されていたが、いずれの艦隊も様々な理由を並べ立てて出師を拒んでいた。これらの艦隊が今回の事態に対し日和見を決め込んでいるのは最早誰の目にも明らかだった。

だが、それも無理はなく、第五親衛艦隊そのものの精強さに加え、それを率いるアルゼ・イゴーロフ中将はボラー連邦軍屈指の名将として知られた人物であり、その名声は長きに渡り営々と積み上げられた彼の軍歴と、ガルマン・ガミラス帝国との幾多の実戦において築き上げられたものだったからだ。

中将はボラー連邦軍における最年長・最古参の現役将官であり、その軍歴と戦功からすれば、とっくにボラー連邦軍人最高位である参謀総長に就任していてもおかしくない程の逸材であった。

実際、過去に参謀総長職への就任要請も度々行われていたが、実戦部隊長の地位に固執する中将はそれらを悉く固辞していた。最後の一度など、ベムラーゼ首相から直々に召還され、総参謀長就任を請われていたが、その際も以下のように述べてこれを謝絶している。

『首相閣下、小官が前線を望んでおるのではなく、前線の方が小官を好いておるのです。

閣下が小官を後方に下げられたならば、前線の奴も尻尾を振って小官についてくるでしょうな』

当時“独裁者”とまで評し得るほどの圧倒的権勢を誇り、軍部からも絶対的忠誠を獲得していたベムラーゼ首相であったが、老将の人を食った答えには一瞬声を失ったとされる。しかし、政敵や高級官僚・軍人たちから“妖怪”と呼ばれ、畏怖された連邦首相も只者ではなかった。僅かな時間で立ち直ると、特徴的な大笑を上げつつ中将の決意を褒め称え、手土産代わりの新鋭艦と共に中将を再び前線に送り返した。いや、さしもの妖怪首相もそうする他なかった。

その頃、ようやく国家体制を整えたガルマン・ガミラス帝国軍がボラー連邦に対して大規模な攻勢を開始しており、連邦軍は各地で前線を破られ、領域内への侵攻を許していた。そんな中、イゴーロフ中将率いる第五親衛打撃艦隊は前線の火消し役――戦略予備――として八面六臂の活躍を示していた。突出し過ぎたガルマン・ガミラス艦隊に幾度となく痛打を与え、後退に追い込むばかりか、一度などは包囲殲滅戦すら実現してみせたのである。

客観的に見ても、イゴーロフ中将はボラー連邦軍が金科玉条とする大規模集団戦闘の雄であり、中将以上の力量を持つ艦隊指揮官は当時の連邦には存在しなかった。そんな唯一無二の指揮官を辛うじて維持されている前線から引き抜くのは極めてリスクが高く、ましてや意にそぐわないという理由で粛清するなど、既に追い詰められつつあるボラー連邦にとっては、亡国にも直結しかねない程の行為であった。

結果、ベムラーゼ首相は(内心は渋々ながらも)中将を第五親衛打撃艦隊に戻さざるを得ず、更に自らの対面を保つ為に手土産まで与えなければならなかったのである。

そして、有力な新鋭艦まで連れて艦隊に復帰した中将は、艦隊将兵から熱狂的歓喜を以って迎えられた。彼らの老練且つ有能な指揮官は、粛清の危険と連邦軍人最高位を蹴ってまで彼らの指揮官たることを死守したのである。麾下の将兵たちが熱狂し、心酔するのも当然だった。

そして程なく、この一件は『イゴーロフ中将は敵軍のみならず、首相閣下すら撃退した』として、ボラー連邦軍全体に広く知れ渡ることになる。

当時はベムラーゼ首相の粛清を通じた軍支配が最も苛烈な時期で、階級を問わず軍内部には首相に対する恐怖の裏返しである憎悪と不満が高まっていたからだ。その点、イゴーロフ中将は当時の連邦軍の外敵であるガルマン・ガミラス帝国軍と、背後の敵であるベムラーゼ首相の双方を撃破してみせた唯一の提督であり、中将に対するボラー連邦軍内の人気と人望は止まるところを知らなかった。

古今を問わず、こうした有能さと人望を兼ね備えた高級指揮官は、最高権力者からの猜疑心と嫉妬心を特に向けられやすく、事実、ベムラーゼ首相も第一次銀河大戦が終結次第、イゴーロフ中将を粛清することを固く決意していたとされる。しかし、その決意が実行に移されることは遂になかった。当のベムラーゼ首相自身がその僅か数ヶ月後、遥々遠征したオリオン腕辺境部――太陽系――で予期せぬ戦死を遂げてしまったからである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

結果として、イゴーロフ中将はベムラーゼ首相戦死後の混乱期はもちろん、赤色銀河交差事件後の自然休戦期も一貫して第五親衛打撃艦隊の指揮を執り続けた。その過程で、艦隊は装備と戦意、技量に優れるガルマン・ガミラス帝国軍を度々撃破、殲滅する活躍を示している。勿論、損害も大きかったが、第五親衛打撃艦隊はガルマン・ガミラス軍との戦闘において互角以上のキルレシオを達成した唯一の艦隊であり(一般的なボラー連邦軍部隊のキルレシオは1対3)、ガルマン・ガミラス帝国もイゴーロフ中将と彼の率いる第五親衛打撃艦隊を最も危険な敵手として強く認識していた。

第一次銀河大戦中盤以降、第五親衛打撃艦隊は部隊指揮官に対する忠誠度や戦意の高さから『イゴーロフ軍団』、酷い時には『イゴーロフの私兵』とまで称されるようになっていた。

しかし、自らの指揮官に対して愚直なまでに忠誠を誓った艦隊将兵たちは、寧ろそう呼ばれることを誇りとしていたという。そして、そうした艦隊の気風や結束、高い技量・錬度は強化指定によって戦力が著しく増強された後も全く揺るがず、第一次銀河大戦の自然休戦から五年以上が経過した当時も『ボラー連邦軍最強』のタイトルホルダーは第五親衛打撃艦隊が有していたのである――。

そんなボラー連邦軍随一の名将率いる最強艦隊に立ち塞がるような行為を、事なかれ主義が蔓延したボラー連邦軍高級士官に期待することは到底できなかった。これが、連邦指導部に対し絶対の忠誠と服従を要求されたベムラーゼ首相時代であれば、ここまであからさまなサボタージュは考えられなかったが、ベムラーゼの後を継いだ代々の指導部が自らへの支持を取り付ける為に軍に対して懐柔政策を続けた結果、軍の統制が緩み切っていたことも、ここにきて大いに災いしたと言えるだろう。

しかし、そうした絶望的状況においても、未だ諦めを知らぬ者も僅かながらに存在した。――壊滅したと信じられていた第一〇四打撃艦隊の残余である。

――『act.03:敗残艦隊』へつづく