宇宙戦艦ヤマト2199MMD外伝 第二次火星沖海戦

以下の文章は、ニコニコ動画MMD杯ZERO2に出品しました『宇宙戦艦ヤマト2199 MMD外伝“第二次火星沖海戦”』の原作にあたります。

一連の文章の設定は、アニメ『宇宙戦艦ヤマト2199』及び『宇宙戦艦ヤマト2202』に基づいていますが、公式設定では描かれていない部分や矛盾を感じる部分、特に個人的趣向を優先したい部分については独自設定を採用していますので、予めご了承下さい。

また、表現媒体の違い故に、上記のMMD動画とも多少設定・展開が異なる部分がありますことも、合せてご了承願います。

![]()

――2193年6月15日 火星沖

――国連宇宙海軍所属宇宙戦艦キリシマ(BBS-555)艦橋内

山南「敵の超弩級戦艦がいない・・・?こいつら囮か?それとも――」

電測手「後続の次元震反応なし。他のパッシブにも敵兆候なし」

沖田「探知継続。僅かな異変も見逃すな。通信長、GS(グラディウス・ステーション)からも緊急信はないか?」

通信長「ありません。第一報以降、続報は――支援隊テンリュウよりレーザー通信!

“ 我ガ隊ノ長距離れーだーニ他ノ敵影ヲ認メズ。突撃マダカ ”です!」

山南「・・・・・・長官っ」

支援隊――という名の実質的には陽動部隊を率いている安田は焦れている。当然だ、彼らだけが圧倒的に強大な敵に対して自らの姿を晒しているのだ。

いや、焦っているのは安田だけじゃない。俺だってそうだ。できる限り平静を装ったつもりだったが、上官に呼びかけた声が僅かに上ずってしまった。

内心の感情に耐えられなくなり、傍らに視線を向けると、そこにはいつもと同じ場所、同じ姿勢で仁王立ちする艦隊指揮官――沖田十三の姿がある。

その姿はまるで、著名な名工が渾身の力で造り上げた一個の彫像のように、微動だにせぬまま、しかし凄まじい存在感を湛えてキリシマ艦橋中央部に屹立していた。その表情は目深に被られた制帽と豊かな白髭に包まれ、伺い知ることはできない。だが、その鋭い視線はモニター越しの敵艦隊から一瞬たりとも逸らされることはない。

この老練な指揮官は、自分には見えないものが見えているのではないか――山南はしばしばそう思う時がある。同時に、そんな上官の姿を目にしているだけで、先程まで内心で荒れ狂っていた焦燥感がいつの間にか治まっていたことにも気づかされる。

山南は、一時の感情に溺れかけていた自身を恥じた。

(まったく、どれだけ場数を踏めば、あんな風に泰然とできるんだ?

指揮官、いや人間としての格の違いか?

畜生、俺もまだまだ修行が足りない。“修”の名が泣くぜ)

沖田「――山南君」

ほんの僅かな時間、物思いに耽っていた山南を我に返らせたのは、決意に満ちた沖田の声だった。その声だけで、山南は敬愛する上官が決断を下したことを悟った。

沖田「出現した敵艦隊を敵主力と判断する。全隊に命令、カ2号作戦発動!」

深刻な戦傷から数年ぶりに復帰したばかりの男のものとは思えない気迫のこもった命令に、三十隻余りの艦隊が一斉に行動を開始する。

山南「本艦はこれより陽電子衝撃砲発射態勢へ移行する。」

沖田「GSへ近接航空支援即時待機を要請」

古代「陽電子衝撃砲、各部最終チェック開始。

機関長、エネルギー充填開始は別途指示します。

射撃管制をSCモードへ。通信長、主隊各艦とのデータリンク状況を確認願います」

通信長「リンク状況良好。統制射撃に問題なし」

山南「いいぞ、古代。その調子でいけ」

古代「はっ!」

士気・練度共に高い部隊だけに、発令後の各員・各隊の調整の取れた無駄のない動きは、一流オーケストラのそれを思わせる。

(やれる、俺たちはやれる。この人の下でなら――俺たちはやれる筈だ)

その日、その時、後に『第二次火星沖海戦』として永く語り継がれることになる戦いの火蓋は切られた。

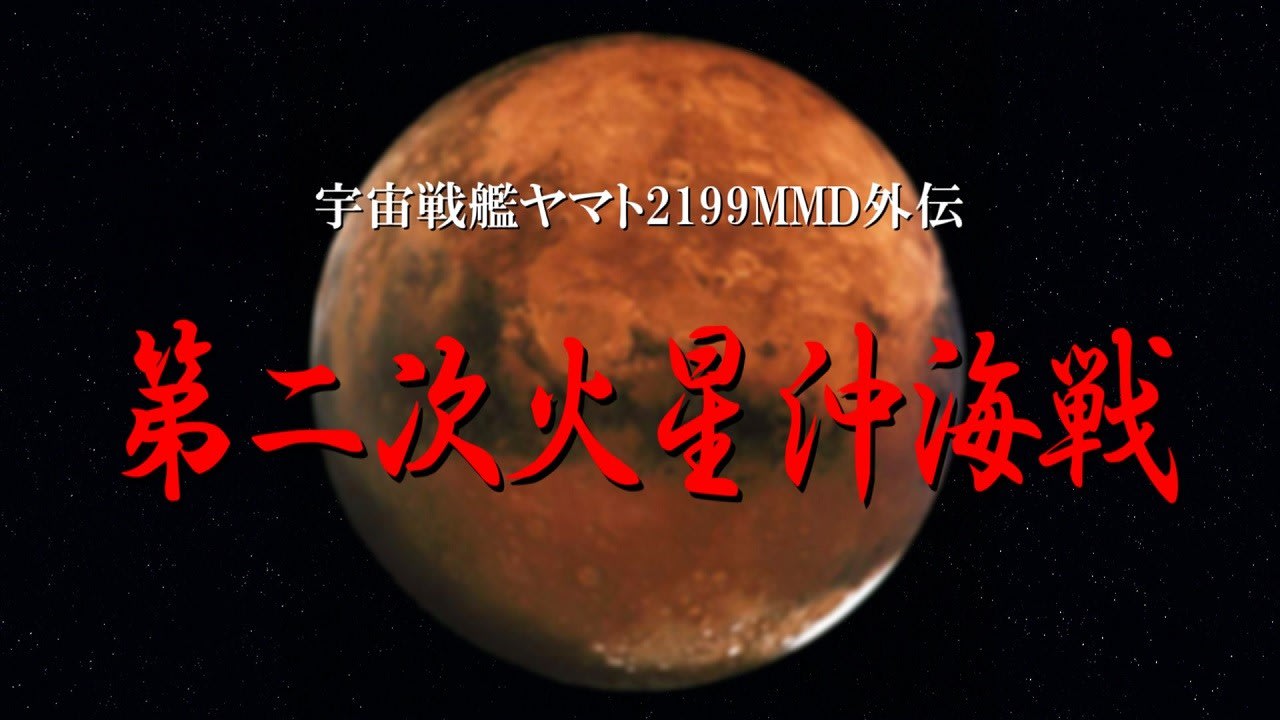

【第二次火星沖海戦】

![]()

――2193年6月12日。

その日、日本国航宙自衛隊 第二空間護衛隊群を主力とした混成地球艦隊が一斉に抜錨、進路を火星へと向けた。その数は三十隻余。四ヶ月前の火星沖海戦時とは比べ物にならない程ささやかな戦力であったが、乗員の士気は極めて高かった。

この後、彼らは艦隊標準速度で火星圏へ直進、到着後もできるだけ“派手に”周辺宙域を遊弋する予定であった。

地球艦隊の活動再開は、火星圏を一時的に制圧した際にガ軍が設置した監視衛星群(大半は地球軍によって除去されていたが、完全ではなかった)によって即座にガミラス軍の知るところとなり、冥王星基地全体が色めきたった。彼らにしてみれば、火星沖海戦で完膚なきまでに叩きのめされた上に、微惑星による本土攻撃まで受けている地球軍が未だ戦意を喪っていなかったことは大きな驚きだったからだ。

この時、既に冥王星には、命令不服従の疑いありとして方面軍司令部に召喚されたシュルツ大佐(旅団長)に代る代理指揮官が送り込まれており、彼は即座に稼働全艦艇の出撃と地球艦隊の殲滅を命じた。ゲール少将より直々に命じられていた地球本土攻撃の準備も重要であったが、火星に敵残存勢力が跳梁していては本土攻撃時に後背を突かれる危険があり、その排除は最優先事項だったからだ。

蒼い肌を持つ一等ガミラス人である代理指揮官は、年齢に比して階級こそ高かったものの、実戦経験や指揮経験には乏しい典型的なエリート軍人だった。銀河方面軍への配属も、どちらかと言えば箔付けの要素が強く、ただ座っているだけでも中央への復帰は確実と目されていた。

だがそれ故に、代理指揮官は張り切っていた。

この戦いは、彼にとって初めて自らが指揮する艦隊戦闘であり、不安が皆無と言えば嘘になるが、敵は二等ガミラス人部隊ですら簡単に勝利できた弱敵。何も恐れる必要性はない筈であった。

彼が直率する戦力はデストリア級2、ケルカピア級3、クリピテラ級12、ポルメリア級宙母1。

書類上の編成では五十隻を超える戦闘艦艇を有する七五七旅団であったが、四ヶ月前の火星沖海戦時の損害補充が遅々として進んでいないことに加え、損傷艦の多くが未だ修理中だった事、更に冥王星基地に最低限の留守部隊を置く必要もあり、全力出撃と言ってもこれが限界だった。また、本来の旅団旗艦であるガイデロール級航宙戦艦『シュバリエル』も、シュルツ大佐が方面軍司令部への出頭に用いており、冥王星には不在だった。結果、出撃艦数は地球艦隊の2/3にも満たなかったが、代理指揮官に戦力面での不安はなかった。十倍とも二十倍とも評されている個艦戦闘能力の圧倒的な格差を考えれば、たとえ敵軍の半分以下の戦力であったとしても、実質的な戦闘能力は地球艦隊に数倍、十数倍することは明白だったからだ。

尚、この時出撃したガミラス艦隊の編成において特筆すべき点として、一隻のみながら航宙母艦が含まれていることが挙げられる。これは、火星沖海戦時に地球軍が多数投入した航空隊により、ガミラス艦隊に少なくない損害が発生した戦訓に基づくものであり、代理指揮官の派遣に合せて増派された艦隊防空戦力だった。

ガミラス艦隊の出撃は、地球艦隊の活動察知から四〇時間後であり、後に言われるほど代理指揮官の指揮能力が低い訳ではない(勿論、第七五七旅団自体が練度の高い部隊であったことも忘れてはならないが)。

ガミラス艦隊は冥王星の重力圏外に出ると迷うことなくゲシュタムジャンプを実施、一気に火星近傍に達した。だが、彼らの出現ポイントは、ガミラス軍が一般的に規定している安全距離(惑星直近へのワープアウトは、機関が重力ダメージを受ける可能性がある為、緊急時を除いて禁じられている)を保ったもので、火星沖海戦時の重機甲旅団のような奇襲効果は期待できなかった。あの海戦で重機甲旅団は、安全距離の実に1/3の至近距離にジャンプアウトしていた(その代償として、十隻以上の艦がグラヴィティ・ダメージを受けて戦闘加入が遅れたが)。

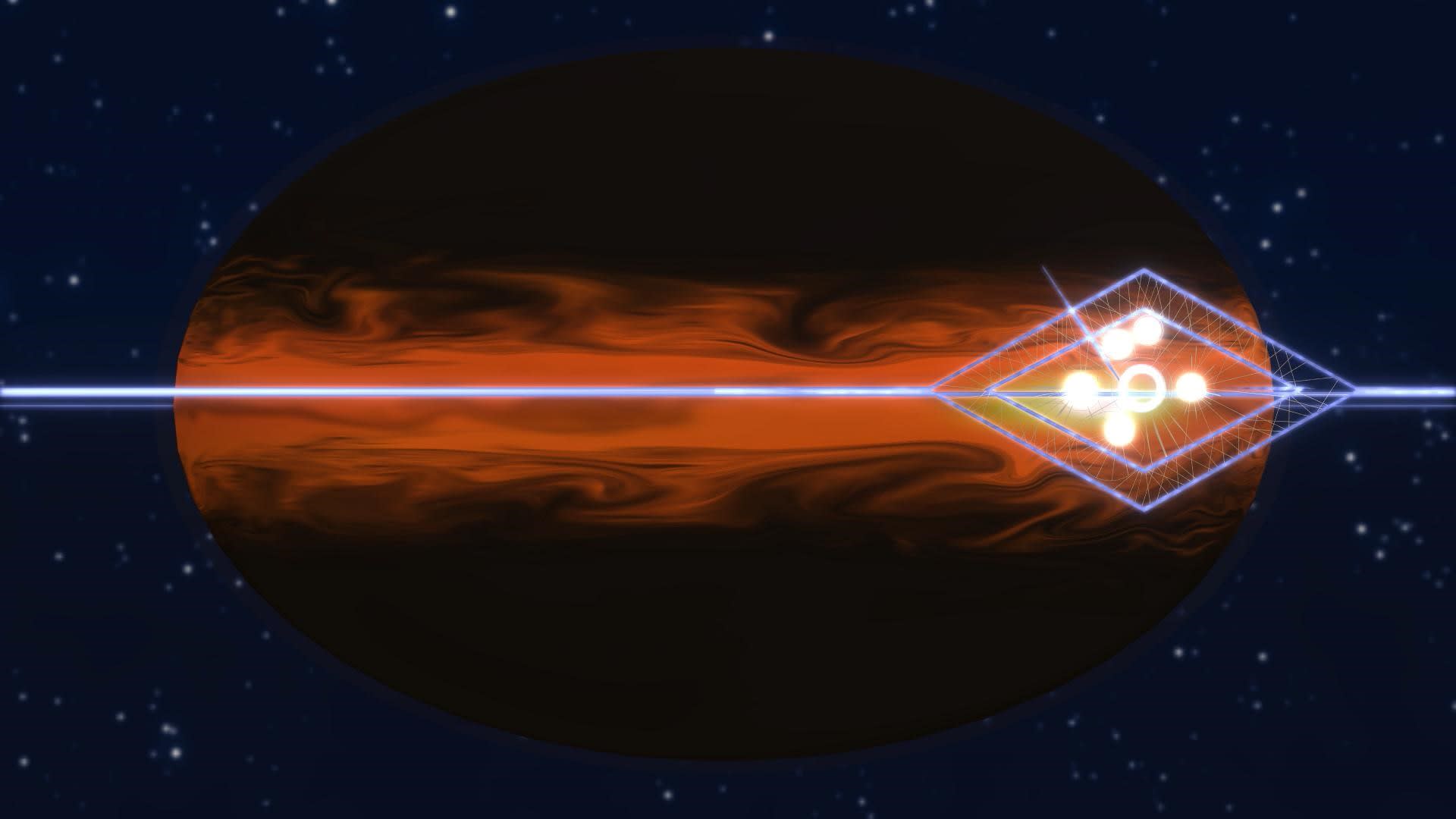

![]()

再び火星圏に出現したガミラス艦隊が奇襲効果よりも航宙上の安全性を重視したことは、地球艦隊にとっては僥倖だった。火星沖海戦時の観測記録を元に、次元震を検出する形での早期警戒体制を急造していたものの、その観測精度には未だ問題も多く、最悪の場合は火星沖海戦時と同様の奇襲を受けることすら覚悟されていたからである。

ところが、ガミラス艦隊は火星沖海戦時を思えば奇妙に思えるほど遠距離に出現した為、当初は囮部隊ではないかと疑われたほどだった。また、出現したガ軍艦艇の数が最大予想隻数の半分程度に過ぎなかったことや、旗艦と思しき超弩級戦艦が含まれていなかった点も、囮部隊の疑いを強くしていた。

しかし沖田提督は、敵主力が未だ伏せられている可能性を危惧する司令部幕僚の意見を退け、本部隊を敵主力と断定、計画に沿った邀撃行動を開始するよう全軍に命令を発した。

沖田提督は生涯を通じて、本部隊を敵主力と断じた理由について周囲に語ることはなく、後世において様々な憶測を呼ぶことになる(現在においては、沖田提督は彼我の個艦戦闘能力は新兵器や新戦術を得ても尚、未だ圧倒的な格差があり、敵艦数が自軍を遥かに上回るような戦力を投入してきた場合、積極的な迎撃を見送り、デブリゾーン内にひたすら身を潜める算段だったのではないかとされている)。

結果的に沖田提督の決断は“英断”となった。

冥王星基地から出撃したガミラス艦隊は事実上七五七旅団の稼働全戦力であり、後続部隊や伏兵などは全く存在しなかったからだ。その点、当時においても拙速を危ぶまれた『カ2号作戦』であったが、ガ軍の戦略環境に起因する継戦能力・補給能力の低さに乗じる結果となったのである。

沖田提督の邀撃命令を受けて最初に動き出したのは、村雨型四隻、磯風型十二隻からなる『支援隊』であった。彼らは火星圏到達後も、デブリゾーンには入らず周辺宙域を遊弋し続けており、沖田提督の命令を受領するや否や、戦闘速度に増速しつつガ軍出現ポイントに急行した。

支援隊を指揮するのは三隻の村雨型の艦長の中で最先任の安田俊太郎二佐であった。十隻を超える艦隊でも、艦長が隊司令を兼務しなければならない点で、地球側の人的資源枯渇の深刻さが理解できるだろう。

支援隊の村雨型は耐ビーム複合装甲への換装を主とするバッチⅠ改装こそ完了していたが、ショックカノンについては一隻として搭載しておらず、攻防走いずれにおいても著しく不利であることは明白だった。だが彼らは、全く臆すことなく邀撃行動を継続、程なくして中距離レーダーレンジにガミラス艦隊を捉える。

当然、支援隊の動きはガミラス艦隊にも察知されていた。しかし、艦隊を指揮する代理指揮官はほぼ初めての実戦指揮故に反応が鈍く、本来であれば幕僚団がそれを(さりげなく)フォローするのであるが、七五七旅団の幕僚団の大半は召喚中で、更に方面軍司令部から代理指揮官に同行した士官は僅か二名に過ぎなかった。しかも、彼らとて十分な実戦経験を有している訳ではなく、補佐役としては明らかに役不足だった。

結果的に、艦隊司令部からの命令発動は遅れ、ガ軍各艦は代理指揮官にありとあらゆる呪詛の言葉を(今のところ内心だけで)浴びせかけつつ、個々に戦闘態勢を整えることになる。歴戦の艦隊であるだけに、致命的に反応が遅れる艦はなかったが、対応にバラつきが生じるのは避けられない。

急迫した地球艦隊はその隙を鋭く突いた。ガミラス艦隊の射程距離(地球艦隊の概ね三倍)に飛び込む直前、支援隊は一気に最高速度にまで増速。それは明らかに空間雷撃戦を想定した予備行動であったが、その様は、従来の地球艦隊の極めて整然とした艦隊運動とは一線を画していた。

支援隊は、それまでのトライデント(三叉槍)を思わせる三列の単縦陣から一斉に散開すると、個艦単位での突撃を敢行。しかも個々の艦が異なるタイミングと方位にランダム回避を行いながら急速に距離を詰め、自らの光線砲の射程に入るや否や猛烈な勢いで砲撃を開始する。

あまりに激しい回避機動故に、地球艦隊の砲撃の大半は目標を逸れ、数少ない命中弾もことごとくガミラス艦の装甲表面で弾かれた。だが、それでも彼らは動じることなく突撃しながら光線砲の猛射を継続する。

ガミラス艦隊と支援隊の距離が見る見る内に詰まる。距離が詰ったことで、地球艦隊の突撃開始以来、今一つ統制を欠いていたガミラス艦隊の阻止砲撃もようやく効果を発揮し、地球艦にも被弾が発生し始めた。その結果は対照的で、ガミラス艦の砲撃を喰った地球艦は例外なく一撃で戦闘不能に陥り、最悪はそのまま爆沈して果てる。

だが、それでも地球艦隊の突撃は止まらない。個々の艦が攻撃目標と定めたガミラス艦にあらん限りの光線砲を叩きつけながら、最大速度での接近を継続する。そこに村雨型も磯風型も例外はない。

さすがのガミラス艦隊にも戦慄が走った。地球艦隊から発せられる死兵のような気魄に、このまま全艦体当たりするつもりではないかと恐怖したのだ。

だが、支援隊は決して“死兵”などではなく、それどころか彼らの気概はその対極にあった。兼務ながら隊司令を務める安田二佐は所属各艦に以下のように作戦方針を説明していた。

「我々の任務は“陽動”だ。

だが、彼我の速力差を考えれば、一度は敵艦隊を痛打し、混乱を惹起する必要がある。

それが可能な手段は、ヒビキが行った肉薄攻撃しかない。

各艦には可能な限り攻撃目標に肉薄、確実な撃破に努めてもらいたい。

敵が短時間で態勢を立て直せば、速力に勝る敵の追撃を受けて我が隊は揉み潰される。

その時点で、本作戦は失敗だ」

彼我艦艇の性能差は圧倒的であり、極限的なリスクを甘受しなければ、陽動すら達せられない――それが彼らに突き付けられた過酷極まりない現実だった。

「確かに我々の任務は極めて困難だ。至難と言ってもいい。

しかし、忘れないでもらいたい。陽動とは生き残ってこそ初めて果たせられる任務だと。

どうだ?――そう考えれば、少しは元気が出てこないか?

だからこそ、皆で生き残って務めを果たそう。あとは沖田長官が片づけてくれる」

それが、第二次内惑星戦争で幾多の戦果を挙げた名うての戦術指揮官であると同時に、人情家としても知られた安田俊太郎という漢だった。

彼の座上した村雨型宇宙巡洋艦“テンリュウ”も含め、十隻となった支援隊は自らの砲撃がガ艦の耐弾コーティングを剥ぎ落していることを祈りつつ、それぞれが最適射点と確信したポイントで次々に空間魚雷と対艦砲を発射、攻撃目標としたガミラス艦を掠めるようにして全速で離脱を開始する。

支援隊決死の攻撃は各一隻のケルカピア級とクリピテラ級を撃沈し、更に二隻に損害(内、一隻が単独で後退離脱)を与えることに成功した。その損害には離脱時のガミラス艦による誤射も含まれるが、過去の地・ガ両軍の損害比率を思えば、紛れもない大戦果だった。

通常、戦場では確率論という名の神の所業により、同一箇所に命中弾は発生しないとされる。しかし支援隊はその神すら味方につけたかのように、複数の艦が同一箇所への命中弾を果たしていたのである。恐るべき技量の発露と言う他ない。

しかし、支援隊の戦いはここからが本番だった。

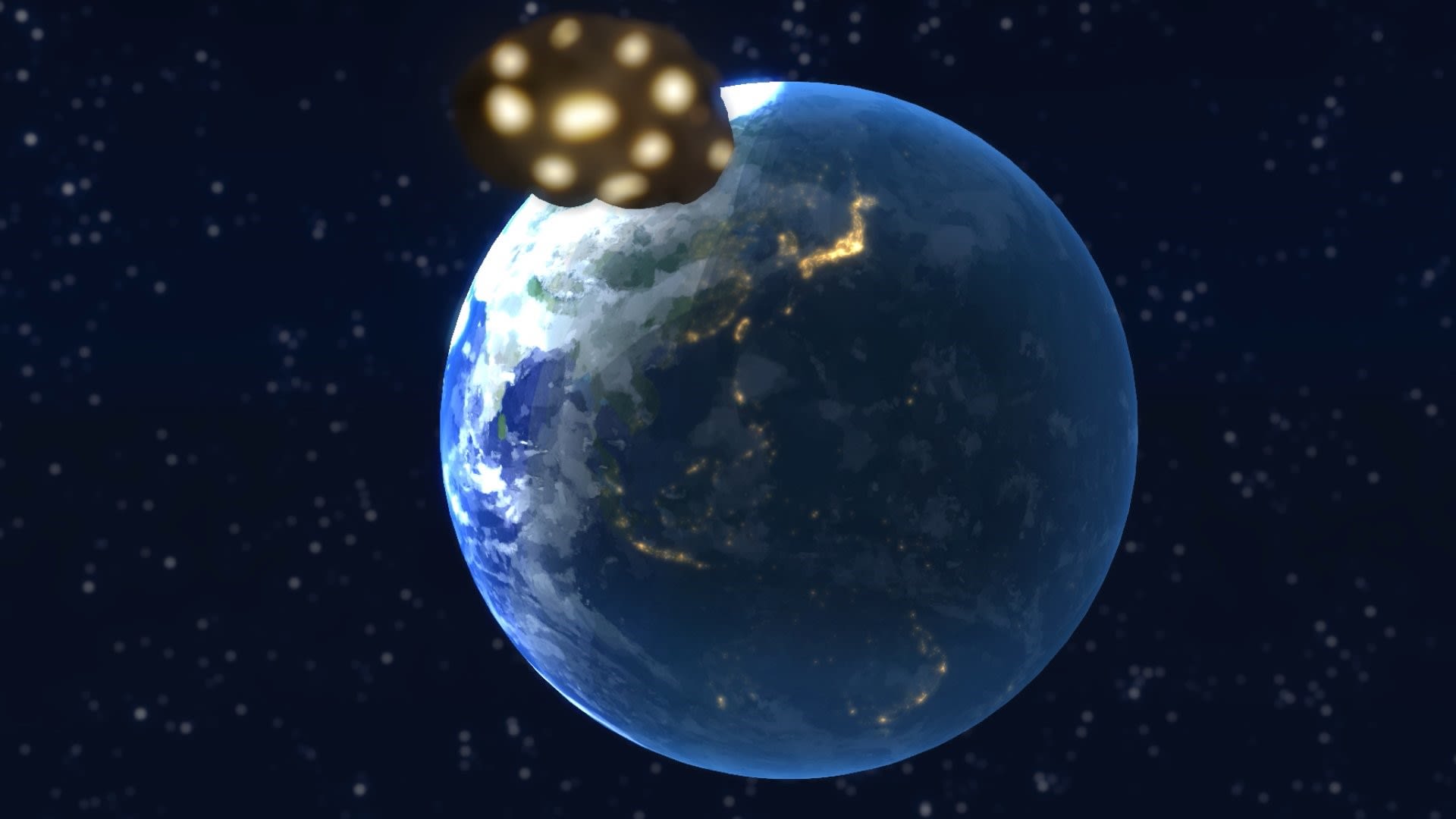

![]()

『我、第一撃ニ成功セリ。コレヨリ誘引行動ヲ開始ス。各隊ノ支援ヲ求ム』

最高速度のままガミラス艦隊を突っ切るように離脱した支援隊は速度を落とすことなく大きく旋転、火星へと進路を向けた。

一方、奇襲を受けたガミラス艦隊は大きな混乱に見舞われていた。

艦隊を率いる代理指揮官にしてみれば、ワープアウトと同時に待ち伏せていた敵にいきなり殴りつけられたような衝撃であり、戦闘開始以降、指揮下各艦から次々に上げられてくる損害報告や多数の意見具申も、衝撃によって脆弱化していた彼の心理に強いプレッシャーを与え続けていた。その結果、代理指揮官の戦術判断能力は一時的に飽和したような状態となり、彼と麾下艦隊との意思疎通の悪さも重なって、艦隊の立て直しと支援隊の追撃は遅々として進まなかった。

だが、そんな中で唯一賢明な判断となったのは、随伴しているポルメリア級宙母艦載機隊に、支援隊の追撃命令が下されたことだった。とはいえ、彼らの任務は艦隊防空とされていた為、主力機であるDWG229“メランカ”に装備済みだったのは空対空兵装であり、対艦攻撃には不向きだった。

その点を慇懃に指摘するポルメリア級艦長に対し、代理指揮官はとにかく敵の足を止めろと吠えるように出撃の命令を下した。

少しばかり不満を見せてみたものの、一たび断が下されると、航空隊の行動は早かった。即応待機状態に置かれていたメランカ一個大隊二〇機が次々に発艦、全速で後退を続けていた支援隊を追った。更にポルメリア級の艦内では、第二次攻撃隊の出撃準備が慌ただしく開始されている。

長駆進出したメランカ隊が支援隊に接触する直前、隊長機のゲシュタム・ラダールが新たな敵影を捉えた。数は二〇弱とメランカ隊とほぼ同数。複数のダイヤモンド隊形を連ねて真正面(つまり支援隊の更に前方)から急速に迫ってくる。その敏捷な動きは艦艇ではなく航宙機――それも高い機動性能を誇る戦闘機に間違いなかった。

現在でこそ戦闘攻撃機隊を率いているもののメランカ隊の隊長は元々、生粋の戦闘機乗りであり、戦闘機としてよりも攻撃機としての特性が重視されたメランカという機体をそれほど好いてはいなかったが、久方ぶりのドッグファイト――それも同数、真正面から――は望むところだった。

隊長は麾下の編隊に進撃速度を落とすよう命じた。そうすることで、地球艦隊に追いつくよりも早く、敵戦闘機隊と接触できる筈だった。

メランカ隊に支援隊追撃を断念させた地球の戦闘機隊は、一度は全滅したと信じられたグラディウス・ステーション(GS)所属の部隊であった。火星沖海戦終盤、重機甲旅団のメルトリア級を主力とする突破隊を迎撃したGS所属航空隊は多くの戦果を挙げたものの、自らもまた大損害を被った。またGS自体も、地球艦隊の壊滅後にガミラス艦隊から執拗な攻撃を受け、機能停止に追い込まれていた。

幸い、元は火星のテラフォーミング用大型軌道基地として建設され、内惑星戦争時には火星独立軍が軌道要塞化、戦後は国連統合軍が独立機運の強い火星圏に対する抑えとして更に強化したGSは、ガミラス戦争開戦後の急拡大によって全長十数キロにも及ぶ重厚な超大型軌道基地と化しており、さしものガミラス軍でも短時間での完全破壊は不可能だった。

結果、GS内部には健在な区画が僅かながらも残され、ガ軍撤退直後から生き残りの地球艦や航空機の収容を隠密裏に行っていたのである。

カ2号作戦の実施にあたり、GSには航空隊用の補充機材や搭乗員が新たに送り込まれると共に、壊滅状態にあった五個航宙団が一個航宙団(第三四三航宙団)に再編成された。

第二次内惑星戦争末期に実用化された空間用戦闘機は未だ歴史が浅く、その搭乗員も極めて希少な存在であったが、国連統合軍はその大半を火星沖海戦で喪っていた。結果、本作戦にあたって送り込まれた補充搭乗員には、教育中の訓練生の中から特に素養と技量を認められた者が少数ながら含まれており(勿論、教育部隊はこうした選抜に大反対していたが)、その中に、後に国連統合軍のトップエースとなる加藤三郎三曹もいた。

当時、加藤三曹は弱冠十七歳に過ぎなかったが、練習航空隊では既に名の知られた存在であった。教育課程の模擬戦とは言え、同期の練習生とのペアで教官役のヴェテランパイロットから何度も撃墜判定をもぎ取ってしまう程の卓越した操縦技量は、練習航空隊の歴史においても過去に例がなかったからだ。加藤三曹とそのペア――山本明生三曹――の “活躍”は、未だ所帯としては小規模だった国連宇宙海軍航空機部門において瞬く間に広まり、将来の航空隊ホープとして広く知られるようになっていた。

そんな彼らが、乾坤一擲の作戦に向けた選抜から漏れる筈もなく、二人は揃って三四三宙の補充要員に名を連ねることになる。

火星への派遣後、二人の技量を確認した三四三宙指揮官は加藤三曹を戦闘機隊に、山本三曹を偵察機隊に配置すると共に、二人を野戦任官にて一等宙曹に昇進させた。公には、正搭乗員としての職掌に見合った階級への臨時昇進とされているが、実際は遺族への恩給など、歳若い二人に万一のことがあった場合のことを考えての措置と考えるのが妥当だろう。

但し、昇進の事実は、各隊指揮官を除き周囲にも本人らにも知らされておらず、隊内ではあくまで二人は最年少の三曹として扱われた(よって本文でも引き続き三曹と表記する)。

そして当時の加藤三曹だが、控え目に表現しても極めて反抗的且つ鼻っ柱の強い性格であり、実戦部隊への初の配属、それも部隊最年少者にもかかわらず、自らが決めたスタイルを決して崩そうとはしなかった。

その一つが私物のボマージャケットだった。それは勘当同然に実家を飛び出して入隊した加藤三曹が出征するにあたり、弟たちから送られたものだった。戦闘時、パイロットスーツの上からそれを着込むのは明らかな規則違反であったが、加藤三曹は全く意に介さなかった。もちろん戦闘機隊隊長は再々の“修正”を含めて厳しく指導したものの、結果的にはそれを黙認した。

隊長は気がついたのである、それが加藤三曹なりの現実に対する精一杯の反抗の証だということを――。

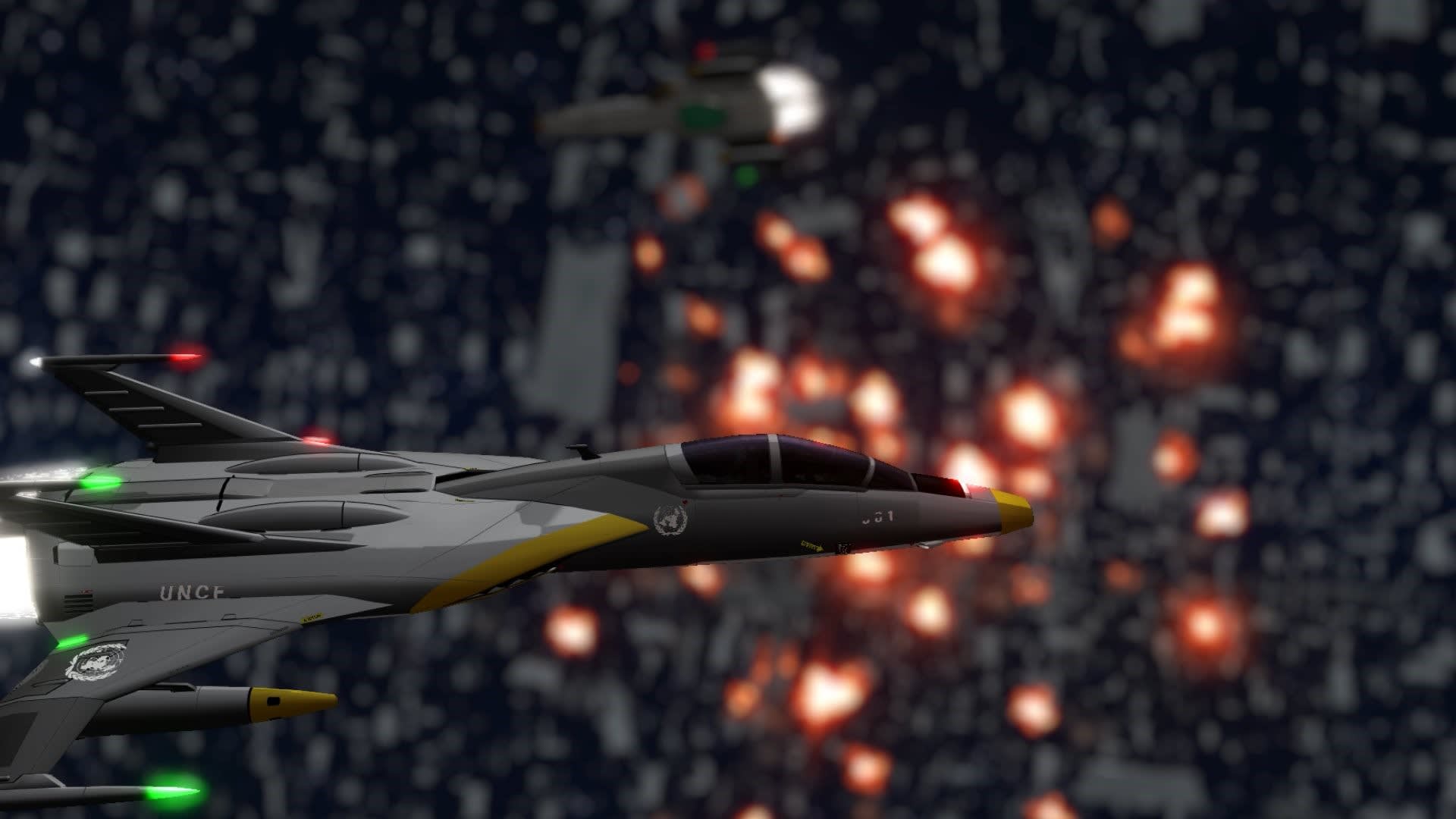

![]()

そして運命の日、八九式空間局地戦闘機“ブラックタイガー”を駆る加藤三曹は隊長機編隊の三番機として初陣を迎え、勇躍ガミラス軍機との空戦に挑んだ。

空戦はほぼ同数の戦闘機隊同士が正面から接敵――ヘッド・オン――する形で開始され、双方がミドルレンジから次々にAAMを放った。ブラックタイガー隊が放った空対空ミサイルはレーダー・熱源・イメージの複合ホーミング方式であったが、意外にも両軍の空対空ミサイルに顕著な性能差はなく、両編隊の中間地点で互いのミサイル同士が次々に喰い合う結果となった。

その間、AAMによって撃墜された戦闘機(戦闘攻撃機)は両軍共に極僅かであり、距離の詰まった両編隊は短距離用空対空ミサイルと機関砲を用いた激しいドッグファイトに突入する。

純粋な空間機動性能ではブラックタイガーが、FCSではメランカが、それぞれ僅かに優位という状況では、一方がもう一方を圧倒するという状況にはならず、空中戦は長時間に及んだ。

本戦闘において、加藤三曹は初陣にもかかわらず四機撃墜のスコアを叩き出している。彼の戦果は、僚機として付けられたヴェテランパイロットが背後をしっかりと守ってくれたからこそのものであったが、それでも驚異的な戦果と言えるだろう。僚機のパイロットは本作戦前に短時間行われた編隊訓練で加藤三曹の能力を見抜き、二機編隊の長機(リーダー)を加藤に任せ、自らはその僚機(ウィングマン)に回った。

加藤三曹らの奮戦もあって、時間の経過と共に空戦はやや地球側の有利に傾き始めており、少なくともメランカ隊は命じられた支援隊の足止めを果たすことはできなかった。

だがその頃、激しい空中戦が繰り広げられている宙域の後方から、ようやく態勢を立て直したガミラス艦隊が支援隊を猛追し、復讐の砲火を閃かせつつあった。支援隊も既に後退目標としていたデブリゾーンを目前にしていたが、全速で追撃を開始したガミラス艦艇の機動性能は地球艦艇のそれを大きく凌駕しており、あと一歩のところで逃げきれなかった。そして、極めて剣呑なガミラス軍の陽電子ビームは、有効射程ぎりぎりの大遠距離でも命中すれば地球艦艇は一たまりもなかった。

デブリゾーンに飛び込むまでに更に四隻の地球艦が無防備な背後から陽電子ビームに貫かれ、強制的な沈黙を余儀なくされた。

中には、損傷による速度低下で最早逃げきれないと判断したのか――我、コレヨリ任意ノ方向ニ向ケテ退避セントス――との通信を発して180度回頭を行い、自らの任務を支援隊の撤退援護に変える艦もあった。

それらの艦は、追いすがってきたガミラス艦によって袋叩きにされるような形で沈められたが、残存する支援隊がデブリゾーンにまで後退する貴重な時間を稼ぎ出した。

七五七旅団を率いる代理指揮官にとって、ここまでの戦いはひたすらフラストレーションの溜まるものであった。名案と思い追撃を命じた宙母航空隊も結局は支援隊を捕捉できず、直率する艦隊の動きはひたすら鈍く(少なくとも七五七旅団に信頼を置いていない彼にはそう感じられた)、最終的に支援隊をデブリゾーンの中に取り逃がした。彼の内心で、フラストレーションの置換心理として激しい苛立ちが醸成されたのも無理はない。

そして、彼の苛立ちを更に深めたのは、他ならぬ彼自身だった。歴としたトップエリートの一員である代理指揮官は決して頭の悪い男ではなく、寧ろ頭の回転が非常に速い男であっただけに、いやが上にも気づかされてしまうのだ――自らの戦術指揮能力の欠如を。

あるいは、七五七旅団との意思疎通がもう少し良好であったならば、元々は明敏である筈の彼がここまで大きな苛立ちを抱え、判断を曇らせることもなかったかもしれない。しかし、そんな彼が今現在行っていることは、その苛立ちを口汚い言葉と態度で周囲のザルツ人たちにぶつけることだけであり、旅団との意思疎通が改善される見込みは皆無だった。

結果的に、自らのプライドを蛮族ごときに傷つけられたと(半ば一方的に)決めつけた代理指揮官は、その元凶である小癪な敵艦隊を一隻残らず討ち取る決意を固めていた。六隻にまで撃ち減らされた支援隊が速度を落とすことなくデブリゾーンに逃げ込むと、自艦隊にも迷うことなくデブリゾーンへの突入を命じた。

だが、火星沖海戦前、国連宇宙海軍が一種の空間障害として構築したデブリ群の密度は、海戦での破壊を経ても未だ高く、地球艦艇よりも遥かに大型のガミラス艦を地球艦以上の速度で突っ込ませるのはあまりに無謀だった。

結果、浮遊するデブリを回避し切れず、衝突するガミラス艦が続出する。幸い、撃沈に至るような損傷を受けた艦はなかったが、ガミラス艦隊の進路と陣形は大きく乱れた。その代わりとばかりに、ガミラス艦隊の砲撃も激しさを増すが、再び距離が開いたこともあり、支援隊には掠りもしない。

「さぁ、どんどん撃ってこい、追ってこい!!」

混乱し、立往生するガミラス艦隊を嘲笑うように安田艦長が叫ぶと、支援隊は残った全誘導弾を一斉に撃ち放った――しかしそれらはガミラス艦隊を直接狙ったものではない。

ガミラス艦隊の周囲で無数の爆発が弾け、その衝撃波を受けた幾つものデブリの軌道が不規則に変化した。その中の一つ――比較的大型のデブリが、ぎりぎりのところでそれを回避しかけていたガミラス艦の舷側にまともに突き刺さり、態勢を崩したガミラス艦は衝突箇所から爆発を起こしつつ脱落していく。

更に、伏せられていた知能化機雷が時間差を置いて次々に起爆、周囲を漂うデブリ群の軌道要素が目まぐるしく変化することでガミラス艦隊の機動の自由は一層制限され、停止寸前にまで速度を落とす艦、回避に専念する艦、砲撃や雷撃でデブリを吹き飛ばす艦が続出し、艦隊陣形は完全に崩壊した。その隙に、支援隊は巧みな操艦でデブリ群の間をすり抜け、ガミラス艦隊との距離を一気に引き離す。やがて、支援隊はガミラス艦隊の捕捉圏外に離脱した。

ガミラス艦隊の代理指揮官は歯噛みしたが、最早どうにもならない。今の彼にできることは、艦隊の混乱を収束させて陣形を再編し、一旦デブリゾーンから離脱することだけだった。逃げ去った敵艦隊残余をどうやって狩り立てるかを考えるのはその後だ

だがそれでも、代理指揮官は未だこの戦いを“狩り”としか捉えられていなかった

敵は獣のような野蛮人たちであり、この戦いも、油断して逆襲を食らったりしなければ安全に楽しめるスポーツも同然。確かに緒戦では、敵の勢いに呑まれて損害も出した。しかしその損害も二等臣民であるザルツ人達であり、“ちょっとした授業料”だとでも思えば痛くも痒くもない――そんな彼にとって、今度は自分自身が狩りの獲物に成り下がることは、完全に想像の埒外にあった。

全くの偶然に、代理指揮官は“それ”を見た。スルスルと伸びてきた三本の青白い光弾が自らの指揮する借り物の艦隊に迫ってくるのを。そのビーム光は、これまでの地球艦のそれとは異なり、眩いばかりに光り輝いていた――が、代理指揮官は楽観し切っていた。

敵の砲撃はこちらの捕捉圏外(つまり超遠距離)から放たれたものであり、当然のことながら実質的な有効射程圏外。半ば以上“まぐれ”でこちらに向かってきているに過ぎない。これまでと同様、敵の光弾はガミラス艦の装甲表面で無様に弾かれるか、その場で拡散する筈だと。

それだけの思考をほぼ一瞬で済ませた代理指揮官はやはり頭の回転の鈍い男ではなかった。

だが――その確信は完全に裏切られる。

三発の光弾は、デブリ回避と艦隊陣形再編の為に、微速にまで速度を落としていた三隻のガミラス艦へと延びていき、全弾が見事命中するや――その装甲を紙のように貫いたのである。

![]()

しかも、最も大直径のビームを喰ったクリピテラ級はその一撃のみで爆沈していた。他のやや小口径の二発にしても、ガミラス艦を一撃では撃沈に至らしめられなかったものの、被弾した艦は命中箇所から爆発を起こして態勢を崩している。

次の瞬間、ガミラス艦隊に発生したのは、パニック同然の大混乱であった。自らの防御力に対する絶対的な自信、いや過信が根底から覆されたショックはそれ程のものであった。

驚愕と恐怖に駆られた各艦は、一斉に速度を上げて散開しようとした。しかし、なまじ密集していたことと、周囲に漂う濃密なデブリの存在が祟り、思うような回避運動を取れない。

そこに狙いすましたかのように光弾の第二射五発が殺到、更なる被弾艦が発生したことで、ガミラス艦隊の混乱は更に拡大した。無理な回避運動の結果、艦同士の衝突すら発生し、中には、光弾の飛来方向に向かって陽電子ビームを乱射する艦もあったが、混乱を助長することにしかならなかった。

ガミラス艦隊を恐怖と混乱の坩堝に叩き込んだのは、沖田提督率いる『主隊』――新兵器ショックカノンを搭載した七隻の地球艦艇であった。

彼らが装備したショックカノンはほぼ計画通りの威力を発揮し、従来の砲装備では貫徹不可能だったガミラス艦艇の強固な装甲を、大遠距離から耐弾コーティング(ミゴ・ヴェザーコーティング)ごと易々と貫いていた。その鮮烈過ぎる光景は各艦に光学映像としてもたらされ、それを目にする幸運を授かった者は、ほぼ例外なく歓声――いや、魂の奥底から噴き上がってくるような雄叫びを上げていた。

しかしそれも無理はなかった。開戦以来、純然たるハードウェアの技術力格差から常に圧倒的劣勢を強いられてきた彼らにとって、現在の状況は初めて手にした明快極まりない優勢だったからだ。

だがそんな興奮の中でも、沖田提督だけは冷静さを失っていない。混乱する敵艦隊を戦況表示モニター越しに見据えつつ、低く響く声で決然と次弾装填を命じる。

沖田提督は主隊を二隊(『キリシマと村雨型二隻』『村雨型四隻』)に分け、隊毎に交互射撃を行うことで、射程と威力は十分ながら発射間隔が致命的なまでに長いショックカノンの砲撃インターバルを短縮、できるだけ長時間、敵の混乱を維持し続けることを目論んでいた。更に、ガミラス艦隊の回避運動(速度と範囲)をデブリ群を用いて限定することで、発射間隔のみならず、実射データの蓄積の点でも未だ不安の大きいショックカノンの命中率を補っていた。

それらの狙いは完全に図に当たり、砲撃開始から五分余りで、ガミラス軍はケルカピア級一隻とクリピテラ級四隻を喪い、対する地球艦隊の損害はゼロだった。完全なワンサイドゲームであり、新兵器の奇襲効果が最大限に発揮された結果と言える。

しかし――時間の経過と共に、ここまでの戦闘を圧倒的優位に進めた地球艦隊においても齟齬と誤謬に基づく混乱が発生し始めていた。

最初の齟齬は砲撃目標だった。作戦計画では、最初の砲撃目標を敵旗艦か大型艦(デストリア級)に設定し、これらを早期に無力化することで敵艦隊の指揮系統を更に混乱させるか攻撃力を大きく減殺することが目標とされていた。しかし、それらの艦は敵艦隊中央部に位置していた為、必中射線を確保することができず、結果的に砲撃は艦隊外縁の巡洋艦や駆逐艦に向けざるを得なかったのである。

更にこの時、長射程・大威力を誇るショックカノンの優位を最大限に引き出したアウトレンジ砲撃の根幹が大きな危機に見舞われようとしていた。

科学技術力で遥かに優越するガミラス艦隊の探知圏外から一方的な砲撃を可能としたのが、デブリ群に潜んだ弾着観測機――惑星探査機『SR91』――の存在だった。

![]()

国連宇宙開発機構が開発したSR91は“戦闘機並み”とまで称された高い機動性能と高度なセンシング能力が買われ、この時期、国連統合軍が宇宙開発機構から多数を徴用し、戦術偵察機として運用していた。火星沖にも増援の戦闘機と共に持ち込まれた七機が第四空間偵察飛行隊で運用され、砲撃目標としたガミラス艦の精密座標や砲撃結果をショックカノン搭載艦へ送信し続けていた。

遅まきながらその存在に気づいたガミラス艦隊は、デブリゾーンの外で待機していたポルメリア級宙母(一隻のクリピテラ級が直衛していた)に第二次攻撃隊の発艦を指示、空対空装備のメランカ二〇機がデブリゾーンに突入してきた。幸い、その動きはグラディウス・ステーション所属航空隊(三四三航宙団)も察知しており、第一次攻撃隊のメランカに打ち勝ったブラックタイガー隊残余が懸命にそれに追いすがって妨害を加える。だが、その数は僅か八機に過ぎず、観測機隊の一掃を目論むメランカ隊を抑え切れなかった。

高い機動性能を誇るSR91と言えども、二機以上の敵機に同時に狙われては助からない。一機、また一機と、メランカのミサイルや機銃を喰った機が火達磨となって散華する。その度に残存する観測機の負担は増大していくが、それでも彼らは任務を放棄せず、驚くべきことに彼らの発するデータも正確さを維持し続けていた。

データを受け取るショックカノン搭載艦も観測機隊の危機と窮状は痛いほど分かっている。しかし彼らにはどうすることもできない。今はとにかく一秒でも早く、一発でも多くのショックカノンを敵艦に命中させる――それだけだ。

だが、そんな彼らの足元にも危機は迫りつつあった。

『ショックカノン用エネルギー充填宜し!』

『目標、ガ艦D-7と為せ』

『ソード・5より目標艦の座標データ入電中』

『座標データ入力、照準データへの補正完了。測的よし、測距よし、砲撃準備よしっ』

![]()

『撃ちーぃ方ぁー始めっ!』

『撃ぇぇぇ!』

『――っ!命中ならず。右に逸れた』『次弾、エネルギー充填開始』

『イカヅチへ信号。“陣地転換開始セヨ”』

『ソード・5より入電。え?・・・あ、“我ハ砲撃目標ニアラズ”。続けて修正データ来ました』

『イカヅチからの了解信号受信』

『総員、曳航時の衝撃に備えつつ全周警戒を厳とせよ。寄ってくるデブリを見逃すな』

『機関温度イエローゾーン超えた。緊急冷却開始――冷却完了まで三秒、二秒、一秒。

艦長!放熱、冷却共にもう限界です!!このままでは――』

『踏ん張れ。航空隊も支援隊も命を張っている。照準プログラムの修正はどうか?』

『現在、照準プログラム自動修正中――』

『畜生っ、当たらなけりゃ命を懸けたって意味ないんだぜ』

『無駄口を叩くな。砲雷、気にするな。焦らず急いで正確にやれ。

電測、敵艦隊の動きはどうか?』

『接近中。距離四万を切った』

後に回収された村雨型宇宙巡洋艦“ツクバ”のボイスデコーダーからは、ツクバ乗員たちの苦闘と緊張が痛いほど伝わってくる。

この時、既に混乱をある程度収束したガミラス艦隊はショックカノンビームの軌跡と発砲光から主隊の概略方位を掴み、接近を開始していた。その速度はデブリと砲撃、定置機雷に阻まれて決して大きくはなかったが、それでも両艦隊の距離は確実に狭まりつつあった。

ショックカノン搭載艦は発砲と同時に次弾のエネルギー充填作業を開始するが、充填完了まで凡そ60秒から75秒が必要だった。その間、艦をその場に固定したままでは、ガミラス艦隊に捕捉され、狙い撃ちにされてしまう為、後退しつつの座標遷移――通称:陣地転換――は不可欠だった。

しかし、移動に主機を用いては、ショックカノン用エネルギーの充填に更に時間を要してしまうし、姿勢制御用のスラスター程度では短時間で長距離を移動することは不可能だ。結果、ショックカノン搭載艦の戦術機動を担ったのは、『直衛隊』として主隊につけられた八隻の磯風型駆逐艦だった。

![]()

彼女たちは、乾重量で数倍の規模を誇る戦艦や巡洋艦を牽引ワイヤーで曳航、次なる発射ポジションまで文字通り引っ張っていくのである。それも、大小無数のデブリがひしめく空間を。危険極まりないのは勿論だが、減速と制動、方向転換を含め、繊細且つ絶妙な舵捌きが要求されるのは言うまでもない。

実際、小デブリとの衝突は無数に発生していたが、ショックカノン搭載艦が曳航艦に悪態をつくことは殆どなかった。搭載艦は搭載艦で、十分な実射を行っていない新兵器の扱いに四苦八苦していたからだ。

これまでの砲とは桁違いの大威力は、イコール膨大な熱量の発生を意味し、その悪影響は艦の各部に及んでいた。金剛型であれ村雨型であれ、元設計では必要十分な放熱機能を有していたが、強引に後付けされた新型砲については完全にスペックオーバーだったのだ。

その結果、発射弾数の増加に伴い、命中精度悪化が深刻化するだけでなく、艦の維持そのものにも支障が出始めていた。そしてそれは――不意に限界を超える。

件の村雨型“ツクバ”が爆沈したのは、彼女がショックカノンの第八斉射を放った直後のことだった。被弾したのではない。ショックカノンの発射と同時に異常加熱した主機が暴走、非常弁開放による緊急停止も間に合わず大爆発を起こしたのである。更に、曳航の為に至近に待機していたイカヅチも無数の破片と爆発の余波を受けて吹き飛ばされる

しかしツクバ爆沈の最大の影響は、キリシマに乗り組んでいたショックカノン担当の技官が断を下し、安全確保の為に発射速度を更に低下させるよう沖田提督に進言したことだった。自らもその開発に加わっていた技官も断腸の思いであったが、現在の発射速度を維持することは自爆強要となりかねない以上、仕方がなかった。

その進言に、キリシマ艦橋の沖田提督は一瞬瞑目したものの、身じろぎ一つせぬまま主隊各艦に発射速度を更に25%低下させるよう命じた。

だが、更に地球艦隊にとっての悲報は続く。

ガミラス機の執拗な妨害を受けつつも、正確な弾着観測を継続していた最後のSR91“ソード・3”が遂に撃墜されたのである。

![]()

同機を操縦していたのは、加藤三曹と同様、訓練生の中から特に選抜されて観測機隊(第四空間偵察飛行隊)に加えられた山本明生三曹であった。天才的な操縦技量(驚くべきことに、その評価は加藤三曹すら上回っており、教育部隊での模擬戦でも、加藤三曹は一度として山本三曹を“撃墜”できなかった)を買われての観測機隊配属であり、よりヴェテランの搭乗員が操るSR91が次々に撃墜されていく中、最後まで弾着観測任務を継続していた。

山本三曹は、第二次内惑星戦争後に地球に強制移住させられた旧火星住民の一人であり、ガミラス戦争勃発時、政治的権利が大きく制限されていた彼らは国軍への参加も認められていなかった。しかし、ガミラス戦争緒戦における大損害への補充の必要性と、地球規模での真の挙国一致体制を目指すという掛け声の下に制限の多くは撤廃、国軍への門戸も開かれた。それどころか、国軍への参加によって、係累に至るまで多くの政治的権利が優先して付与されることが明文化された結果、火星出身の志願者は後を絶たなかった。

旧火星住民の志願兵を多く受け入れた各国軍においては、当初は政治的信頼性の低さからサボタージュが懸念され、前線配置が避けられる傾向も見られた。しかし、戦況の逼迫と前線で火星出身者が示した勇敢な働きがそれらの偏見を徐々に払拭し、開戦から三年が経過した2193年においては、火星出身者の前線配置は徐々に増加しつつあった。

皮肉にも、外宇宙からの侵略者という存在があって初めて、衝突が続いた地球市民と旧火星市民の融和は加速したのである。

そして、入隊理由は唯一の肉親である妹の為と言ってはばからなかった山本三曹はその卓越した操縦技量のみならず、快活且つ温厚な性格故に友人や信奉者も数多く、加藤三曹とも入隊直後に意気投合している。その点、山本三曹はまさに進捗しつつあった地球市民と旧火星市民の融和の象徴のような人物だったと言えるだろう。

そんな彼のSR91――ソード・3――を護る為に、加藤機を含む残存するブラックタイガー三機が直衛についていたが、長時間戦い続けたブラックタイガー隊にも残弾は殆どなく、自機を囮に群がる敵機を引き付けるのが精一杯だった。しかしそんな中でも加藤三曹は獅子奮迅の働きを示し、最後には自機の主翼端を敵機に接触させることで、更に一機を撃墜、本海戦における撃墜スコアは実に八機にまで達した。

だが、そんな鬼神のような航空隊の奮戦も、それが限界だった。最後には合計七機のメランカが山本機に殺到、圧倒的な弾幕で包み込むことで、撃墜を果たしたのである。

それを境に、ショックカノンの命中率は目に見えて悪化、更に発射速度の低下も加わって勢いを得たガミラス艦隊が一気に急迫してきた。そして遂に、ガミラス艦隊のゲシュタム・ラダールが主隊を捕捉、これまでの鬱憤を晴らすかのように猛烈な砲撃を開始した。

この時、最もガミラス艦隊の近くに位置していた村雨型“ノシロ”と曳航担当の駆逐艦“アキグモ”が真っ先に集中砲火を浴び、反撃の暇もなく撃沈される。その様と巨大な閃光は主隊の他艦からも目撃され、乗員の間に戦慄と動揺が走った。

また我々はやられてしまうのか?有効な新兵器を用いながら、またしても逆転を許してしまうのか?

これまで嫌というほど目撃してきた、友軍艦が易々と装甲を貫かれ、風船のように弾け飛ぶ姿に、主隊の将兵たちの動揺は、容易に悲観と諦観に置き換わる――。

「狼狽えるなっ。各艦、ショックカノンを直接照準に切り替え、最寄りの敵艦を各個に撃て!!」

「統制射撃解除!直接照準!砲撃目標、ガ艦L-2。砲撃準備完了次第、撃て。復唱はいらん!」

だが、中には諦めの悪い男たちもいる。

その筆頭である沖田提督の一喝と気魄のこもった命令に、女房役たる山南艦長が間髪入れずに応じる。

それだけで、動揺しかけていた艦橋要員たちの度胸が据わり、これまでに倍する勢いで砲撃プロセスが進行し始めた。

「――充填完了まで五、四、三・・・・・」

「咄嗟射撃、照準誤差修正マイナス三、砲撃準備よしっ」

「エネルギー充填宜しっ!」

「撃ぇぇぇぇ!!!!!」

![]()

キリシマの艦首から放たれた三六サンチ陽電子衝撃砲の第十斉射は、これまでの砲撃による熱影響で僅かに照準がずれていた。しかし、距離至近という要素がそれを許容可能な範囲に留めた結果、ガミラス艦隊の先頭を切って突進してきたケルカピア級の艦首にショックカノンビームが見事突き刺さる――次の瞬間、ケルカピア級の艦首は大きくひしゃげ、第一砲塔直下で大爆発を起こした。

キリシマの砲撃とその戦果に勇気づけられたかのように、生き残った四隻の村雨型も次々にショックカノンを放つ。距離が近いこともあって、その内の三発が命中。ガミラス艦隊の健在艦も遂に十隻を切った。

しかし、それでもガミラス艦隊は退かない。むしろ更に怒りを駆り立てられたかのように地球艦隊に突進し、次々に陽電子ビームと魚雷を撃ち込んでくる。

ショックカノンを撃ち放ったばかりの主隊に、最早これを押し止める術はなかった。直衛隊の駆逐艦が全力で曳航を行い、何とか距離を取ろうとするが、速度が違い過ぎる。一気に肉薄してきたガミラス艦の陽電子ビームが最も目立つキリシマに集中し、内三発が命中。凄まじい衝撃と共に艦内の照明が落ち、艦内各所で気密漏洩と火災が発生する。

艦橋内もその例外ではいられない。電路の一部が爆ぜるようにスパークし、幾つかのディスプレイが内側から爆発、悲鳴が上がる。しかし山南艦長はそれらの混乱全てを無視するような勢いで次々にダメージコントロールの命令を下していく。彼にはまだ、ここで自分の艦をむざむざと沈めさせてしまうつもりはない。

一方、沖田提督は被弾の衝撃でダウンしたビデオパネルではなく、艦橋窓から直接ガミラス艦を見据え続けていた。こめかみを流れ落ちていく一筋の汗だけが、提督の思考がフル回転していることを示す唯一の証左だ。

歴戦の宿将は、この絶体絶命の状況下にあっても未だ絶望せず、懸命に打開策を探り続けている。しかしその視線の先では、快速のクリピテラ級が急接近し、雷撃態勢に入りつつあった。

「正面!敵駆逐艦、急速に近づく!!」

「主砲塔への動力回路が切断!!砲撃不能!!」

「っ!?テルヅキ、曳索を切断!不関旗掲げた!!」

「ショックカノンエネルギー充填を再開!!充填完了まで六十秒!!」

「チャフロケット発射!!左舷サイドスラスター全開!!焼き付いても構わん!!ふかし続けろ!!」

ショックカノンは未だエネルギー充填中、本来の主砲たる高圧増幅光線砲も先ほどの被弾の影響で発射不可能、魚雷やミサイルは、艦の質量を少しでも低減するために本海戦では端から搭載していない――つまり今のキリシマに敵駆逐艦を阻止する術はなかった。しかし、それでも山南艦長は諦めない。目くらまし代わりのパッシブ・デコイを敵駆逐艦との間で炸裂させ、その間に艦の位置を少しでもずらそうとする。

だがその時、キリシマの艦橋に巨大な影が差した――艦橋直上を別の艦が高速で通過したのだ。見間違えようのない、磯風型突撃駆逐艦にのみ許された優美なシルエット。それは、直前までキリシマの曳航を担当していた駆逐艦“テルヅキ”だった。

テルヅキは曳航作業をもう一隻の磯風型“ユキカゼ”に任せると、自らは独断で曳航作業を中止、キリシマへ急接近しつつあるクリピテラ級への邀撃行動を開始した。

キリシマをフライパスしたテルヅキは、魚雷発射寸前のクリピテラ級に真正面から突進する。両軍の駆逐艦が魚雷を放ったのはほぼ同時だった。

![]()

二隻の魚雷は交叉した瞬間一斉に炸裂、その大爆発の中を強引に突っ切った傷だらけのテルヅキはしかし、速度を全く緩めることなくクリピテラ級に激突し、その艦橋を根元からもぎ取った。しかし、そのテルヅキも艦首部が完全に圧壊しており、僅かな距離を飛翔した末に爆沈する。

「テルヅキ爆沈!!」

その一部始終を目撃した沖田提督の唇が一瞬、何かを叫ぶ形に開かれる。しかしそこから声が零れ落ちることは遂になく、僅かな時間で再び真一文字に引き結ばれた。そんな提督の様子に気づいたのは山南艦長だけであったが、艦長も何も口にできないままそっと目を逸らした。

そしてその間も、“死戦”は続いている。

テルヅキと同じ判断を下した直衛隊各艦が次々に曳索を切断、ガミラス艦隊の迎撃を開始していた。最早そうでもしなければ、ショックカノン搭載艦を護り切れないのは明らかだったからだ。

更に、デブリゾーンにガミラス艦隊を誘引した後、一時的に後退していた支援隊までもが再び戦場に舞い戻り、安田艦長のテンリュウを先頭に横合いからガミラス艦隊に殴りかかる。しかし、彼らも既に魚雷や対艦砲を撃ち尽くしており、決定力に欠ける光線砲しか兵装は残されていなかった。

それでも、直衛隊と支援隊は、主隊のショックカノン発射の時間を稼ぐべく一歩も引かず、ガミラス艦隊と正面から渡り合う。結果、近距離から陽電子ビームを喰らって爆散する地球艦が続出するが、支援隊と共同で対艦砲をガミラス艦に叩きつける直衛隊の磯風型もいる。しかし、火力と防御力は圧倒的にガミラス艦隊が優勢であり、ショックカノン搭載艦も無事では済まない。ショックカノン発射直前だった村雨型“スズヤ”“イズモ”、発射直後の“カトリ”が直撃弾を受けて相次いで轟沈する。しかし、カトリの放ったショックカノンもデストリア級を捉え、これを中破させていた。

近距離での激しい乱戦、加えて未だ周囲を漂うデブリ群にも注意を払わなければならず、両軍共に指揮統制は乱れに乱れ、自らの正面に立ちふさがった敵と全力で戦うという、一種の遭遇戦的な戦闘が極めて狭い空間の中で連続する。

しかしそんな中にあっても、本戦闘を終局に導くべく、思考をフル回転させている者もいる。その一人が沖田提督、そしてもう一人は支援隊を率いる安田艦長だった。

彼らは共に、ガミラス艦隊内の通信傍受と艦隊陣形の推移から、ガミラス艦隊旗艦を特定しようと試みていた。結果、二人は其々の思考を経た上で、ほぼ同時に無傷のデストリア級(もう一隻のデストリア級はカトリのショックカノンで損傷していた)を旗艦と判断した。

直後、沖田提督は件のデストリア級に対する砲撃命令を下したものの、他艦やデブリに遮られ、現在のキリシマの位置からでは万全の射線は確保できなかった。その為、非力なスラスターのみを用いて艦を機動させ、射点確保に努めなければならなかった。

安田艦長のテンリュウが単独での突撃を開始したのはその直後のことであった。彼も沖田提督と同様の思考プロセスで、現状を打開できる可能性は敵旗艦を撃沈、若しくは撃破するしかないと判断していた。最早、ショックカノン搭載艦が僅か二隻となった地球艦隊では、物理的に敵艦隊を殲滅するのは不可能である以上、敵艦隊(あるいは敵艦隊を率いる指揮官)に精神的な打撃を与え、撤退の判断を強いるしかない――それが沖田提督と安田艦長が到達した結論だった。

ショックカノンの射点を確保すべく、全力機動中のキリシマからもテンリュウの突撃は捉えられている――安田艦長の意図も。既に魚雷もミサイルも打ち尽くしたテンリュウがデストリア級に損害を与えられるとすれば、その方法は一つしかない。

しかし、今この瞬間にもキリシマが命中弾を浴びて戦闘力を喪失する可能性がある以上(その可能性は決して小さくはない)、沖田提督も山南艦長もテンリュウの行動を制止することはできなかった。テンリュウを救えるとすれば、彼女より先にキリシマが砲撃でデストリア級を撃破することだけだ。それが分っているからこそ、山南艦長は全身全霊を傾けた懸命な操艦でキリシマを最適射点に導き続けている。

彼には、友と交わした約束があった。その友は、自身との約束を完璧に果たしてくれた。なればこそ、自らも絶対に約束を違える訳にはいかない。彼は友に誓約したのだ、“必ず俺が仕留めてやる”、と。

「砲撃目標、敵旗艦。――機関室、状況知らせ」

『機関温度上昇中なるも、出力は安定を維持。発射に支障なし!』

「照準プログラムの修正完了。敵旗艦、まもなく本艦軸線に入る。測的準備」

「古代、照準管制をこちらに回せ」

既にキリシマはショックカノンエネルギーの充填を完了していた。しかし、未だ有効な射線は確保できておらず、キリシマはサイドスラスターとバウスラスターのみで移動し続けている。

一方のガミラス艦隊――その旗艦であるデストリア級の艦橋では、代理指揮官が半ば茫然と戦局の推移を見つめていた。

既に戦闘は完全に彼の手の内を離れ、血に酔った両軍各艦が目前の敵とひたすら殴り合うだけの状況となっている。そこには高度な作戦も巧みな戦術も介在する余地はなく、指揮官はただただ状況に押し流されるだけの哀れな存在になり果てている。

何故こんな無様なことに?何故俺がこんな目に遭わなければならない?

この野蛮人どもは、一体何なんだ?

何故ここまで抗う?何故ここまで戦える?

それが代理指揮官の偽らざる心境であり、そんな彼の内心を占めているのは、理解不能な存在に対する原初的なまでの恐怖だった。

「正面に敵艦!急速接近!!」

![]()

艦橋内で誰かが鋭く叫び、代理指揮官は反射的に視線を向けた。驚くほど近くに、ガミラス人の彼には到底理解できない派手なカラーリングを施した敵艦の姿があった。無数に浮遊するデブリ群をぬって、巧みに接近を果たしたのだろう。

その艦首は、間違いなくこちらを指向している。

「見張り、どこを見ていた!阻止しろ!」

艦長が叫び、デストリア級の主砲が吠える――しかし、敵艦はこれ以上ないという絶妙なタイミングで回避運動を行い、それを次々に避ける。いや、一発の陽電子ビームが敵艦の舷側を掠め、一瞬バランスを崩しかけるが、それでも敵艦はしぶとく進路を維持した。

もはや敵艦は目前、装甲の繋ぎ目や艦橋に仁王立ちした人物の影すら判別可能な至近距離だ。

代理指揮官は、生まれて初めて感じる圧倒的なまでの死の恐怖に、声一つ出せないまま、その視線を敵艦に釘付けにされていた――だが次の瞬間、横合いからの強烈な衝撃がデストリア級に襲いかかり、代理指揮官を含む艦橋要員は例外なく床の上を転がされた。

正面から迫っていた敵艦が衝突したのではない。デストリア級が側面から砲撃を受け、その衝撃で弾き飛ばされたのだ。代理指揮官を恐怖のどん底に突き落とした敵艦は、直前までデストリア級が存在した空間を高速で駆け抜けていった。

とは言え、代理指揮官にとっての状況は、笑って済ませられるようなものではなかった。彼の座上するデストリア級は主要防御区画の装甲を完全に貫かれ、甚大な損害が発生していたからだ。幾つかの砲塔は砲撃機能を失い、速力も大きく低下している。艦内で発生した火災も未だ鎮火の目処すら立っていない――。

それは、代理指揮官に“ある決断”を下させるのに十分な理由だった。

ガミラス艦隊が撤退を開始したのは、それから間もなくのことだった。

彼らは、行動不能となった損傷艦に健在艦を接舷させて乗員の移乗を行うと、損傷艦を次々に爆破処分していった。その間、他の健在艦は周囲を固め、地球艦隊には指一本触れさせないという強い決意を見せつけた。

そして地球艦隊も距離を取って静観するだけで、ガミラス艦隊の行動を妨害しようとはしなかった――いや、実際問題としてそれは不可能だった。

既にショックカノン搭載艦はキリシマの他には村雨型一隻を残すだけであり、キリシマにしても最後の砲撃を行った際、酷使し続けた砲撃システムが遂にダウン、復旧の目処は全く立っていなかったからだ。

奇妙な静寂が支配した戦場で、ガミラス艦隊は最後の損傷艦の処分を終えた。そしてデブリゾーンの外で宙母とその護衛艦と合流すると、一斉にゲシュタムジャンプを行い、火星圏から姿を消した。

沖田提督が全軍に対し『カ2号作戦』の終了を告げたのは、更にその十分後のことだった。

――後編へ続く――

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第七章(セル版)小野大輔,桑島法子,鈴村健一,大塚芳忠,赤羽根健治メーカー情報なし

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第七章(セル版)小野大輔,桑島法子,鈴村健一,大塚芳忠,赤羽根健治メーカー情報なし 小説 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち (4)むらかわ みちお,西崎 義展KADOKAWA

小説 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち (4)むらかわ みちお,西崎 義展KADOKAWA 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち -全記録集- 設定編 上巻 COMPLETE WORKSKADOKAWAKADOKAWA

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち -全記録集- 設定編 上巻 COMPLETE WORKSKADOKAWAKADOKAWA 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち -全記録集- 設定編 下巻 COMPLETE WORKSKADOKAWAKADOKAWA

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち -全記録集- 設定編 下巻 COMPLETE WORKSKADOKAWAKADOKAWA OUT 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 特集号 (カドカワムック 775)KADOKAWAKADOKAWA

OUT 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 特集号 (カドカワムック 775)KADOKAWAKADOKAWA アニメ『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』オリジナルサウンドトラック vol.2ランティスランティス

アニメ『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』オリジナルサウンドトラック vol.2ランティスランティス 【早期購入特典あり】『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』主題歌集+オリジナルサウンドトラック vol.2 (全2枚セット) (セット購入特典:A4クリアファイル)ランティスランティス

【早期購入特典あり】『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』主題歌集+オリジナルサウンドトラック vol.2 (全2枚セット) (セット購入特典:A4クリアファイル)ランティスランティス 宇宙戦艦ヤマト2202 メカコレクション 地球連邦主力戦艦 ドレッドノート級セット 1 プラモデルBANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)

宇宙戦艦ヤマト2202 メカコレクション 地球連邦主力戦艦 ドレッドノート級セット 1 プラモデルBANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 宇宙戦艦ヤマト2202 メカコレクション 地球連邦主力戦艦 ドレッドノート級セット 2 プラモデルBANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)

宇宙戦艦ヤマト2202 メカコレクション 地球連邦主力戦艦 ドレッドノート級セット 2 プラモデルBANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ)