![]()

都合一二隻が建造された

プリンス・オブ・ウェールズ級(以降POW級)は、2210年頃まで各国で盛んに建造された護衛戦艦群の中でも“ベストセラー”と評し得る艦だった。当時、地球連邦構成各国が独自保有していた護衛戦艦の総数は三〇隻余りであり、実にその三分の一以上が本級で占められていたからだ。

POW級が各国宇宙軍に評価され、多数が発注調達された理由は様々だが、その最大のものはやはり、必要十分な攻防走性能が比較的安価なコストで達成されているという点であろう。他国の護衛戦艦が、コストをある程度度外視してでも各国なりの『最強戦艦』を目指す傾向にあったのに対し、英王立宇宙軍の打ち立てた建艦コンセプトは単独・中長期の空間通商路保護任務への最適化であり、それは結果的に予算上の制約から国威や象徴性よりも実務ニーズを重んじざるを得ない中小国の国情に合致していたからだ。

POW級が各国宇宙軍に多数が採用されたことは、英国の国家財政に少なくない良性の影響をもたらした。それは自国分(POW及びキング・ジョージV)を除く一〇隻のPOW級の建造費を外貨として英国にもたらしたのみではない。“護衛戦艦”というカテゴリーを法的に成立させている

『星系間護衛艦艇調達助成制度』は、制度に適合した艦艇を保有した国家だけでなく、建造した国家にも一定の連邦負担金減免を約していたからだ。

二〇世紀中盤以降、好意的に見ても『老成した旧大国』という地位に甘んじざるを得ず、工業製品においても軍民問わず確たる成功作に長らく恵まれなかった英国にとって本級は久方ぶりの“ヒット商品”であり、そこから更に大きな利益を得るべく官民挙げての努力が続けられることになる。

軍艦のみならず、工業製品とはその健全性の維持に継続的な保守整備が不可欠であり、特にそれが複雑巨大、且つ繊細さすら有する“戦艦”ともなれば、その保守整備費用は膨大なものになる。一般的に、軍艦が建造から退役に至るまでに要する維持費は建造費の凡そ三倍とされていることからも、その額の大きさが理解できるだろう。

また、軍艦整備にはコスト以外にもハードウェアとして艦の規模に合せたドックが必要であり、戦艦級艦艇が入渠可能なドックの数は地球圏全体を見渡しても極めて限られていた。英国はその数少ない所有国の一つであったから、自らが建造したPOW級の保守整備を一手に引き受けたいと考えるのも当然だった。

だが、英国の努力はそうした維持管理面だけに留まらなかった。より大きな外貨獲得手段として、POW級の大規模改装計画を2208年、同級保有各国に提案したのである。

![]()

各国で最も多数の護衛戦艦が建造された2203年から2204年という時期は、波動機関において一つの技術的革新が達成されたタイミングでもあった。

『第三世代波動エンジン』と称される“スーパーチャージャー搭載波動エンジン”の実用化である。

既存の高効率型波動エンジン(第二世代波動エンジン)に小型の予備炉心を増設し、ここで精製された高濃縮タキオンを状況に応じて主炉心へ強制チャージすることで、波動機関実用化後の悲願であった“連続ワープ”が遂に可能となった。そのメリットは計り知れず、空間規模での艦艇の戦略的機動性能が単純計算でも一挙に数倍化することと同義であったからだ。

第三世代波動エンジンは偽装小惑星基地『イカルスII』で実施された宇宙戦艦ヤマトの第二次近代改装にてプロトタイプ実証が完了し、護衛戦艦/護衛巡洋艦の中では波動機関技術の先進国である

米国のアリゾナ級及び

日本のユウバリ級のみがその実用型を就役時から搭載していた(各国に多数輸出されたユウバリ級輸出モデルは、技術レヴェル的に他国での運用は未だ困難という理由で、従来型の第二世代波動エンジンを搭載している)。

言い換えれば、“22世紀の建艦競争”と揶揄される程、各国で護衛戦艦/巡洋艦の建造が盛んだった2204年当時、第三世代波動エンジンを製造可能であったのは米国と日本国のみであり、その技術が普及・一般化するのはローマ級主力戦艦やアムステルダム級戦闘巡洋艦等の新世代艦艇の建造が世界各国で開始され、その核心技術が地球防衛軍艦政本部から各国に開示されるのを待たなければならなかった。

英国がPOW級保有各国に提案した改装案も、この第三世代波動エンジンへの刷新を最大の目玉としている。だが、提案はそれだけにとどまらず、攻防走性能の抜本的強化も含めた大規模な改良・改善を以下の三つのフェーズに分けて提案していた。

Phase1:第三世代波動エンジンへのアップグレード

(戦略機動性能の飛躍的向上)

Phase2:新型主砲搭への換装(主砲戦能力の極大化)

Phase3:防御性能の強化(全主要部の対応防御達成)

これらの提案にあたり、英国はPOW級保有国の国防関係者を英本国に招き、ドライドックに繋留された一隻の艦に引き合わせた。その艦は、遠目では見慣れたPOW級の一隻に思えたが、距離が近づくにつれ、招待客の多くもそれが只のPOW級ではないことに気が付いた。

まるで槍衾のように林立する長大な一六インチ口径の主砲は実に一二門。従来の連装砲塔は全て新型の三連装砲塔に改められ、『護衛戦艦中最弱』とまで誹られたPOW級の面目を一新していた。また、WW1頃の英国巡洋戦艦を思わせたスマートで流麗なシルエットも艦尾を中心に無骨さを増し、増加した砲門数と合せて招待客たちに“凄み”すら覚えさせた。

![]()

この艦こそ、英新鋭護衛戦艦『ライオン』であり、先に述べた改良・改善フェーズを全て網羅した改・POW級と呼ぶべき強化改修型であった。

改修ベースとなったのは未成のまま放置されていたPOW級一三番で、ギリシャ共和国からの発注で建造開始したものの、同国の財政悪化から建造進捗度三五パーセントの段階で契約キャンセルとなり、以後、改めて英国艦として完成が目指されたという経緯を持つ。

英国には、本艦をPOW、KGVに続く三隻目の純然たるPOW級として完成・保有するという選択肢はもちろん、既にギリシャからキャンセルフィーを得ていた為、そのまま破棄するという選択肢もあった(前述の通り、軍艦の保有と維持には少なくない費用を要する)。しかし、この際に英国が示した判断はより積極的なものであった。

完成はさせるものの、それはオリジナル設計に基づいてではなく、当時の英国が有する先進・最新技術を徹底的に盛り込んだ“コンセプト・シップ”としての完成が目指されたのである。その目的はPOW級保有国に対する技術的なアピールとデモンストレーションであり、あけすけに言えば各国から高額な改装工事を請け負う為の先行投資であった。

実際、2200年代という時代は黎明期を終えた次元波動技術の発展期にあたり、その技術発展のスピードは日進月歩という言葉そのものだった。建造から僅か数年の新鋭艦であっても部分的な陳腐化から逃れられず、特に第三世代波動エンジンは艦艇の持つ軍事的・経済的価値を一変させたことから、同時期、各国で機関換装計画が持ち上がっていた。

英国から提示されたPOW級の改装案も、そうしたトレンドに合致したものであっただけに、提案当初からPOW級保有国から強い関心を得ることに成功している。

![]()

改装の目玉である波動機関はヤマトの第二次近代改装時のような完全新造品ではなく、オリジナルの機関から概ね六〇パーセント程度を流用することで、比較的安価に第三世代化を図っている。増設される予備炉心のスペースを確保する為に、主炉心は若干容量を減じ、更にフェーズ2及びフェーズ3改装を行った場合、増設装備の出力負荷や増厚された装甲の質量増大から、最大戦術速度の低下を甘受しなければならなかった。

より具体的には、フル・フェーズの改装が施されたライオンの場合、最大戦術速度は二九宇宙ノットにまで低下している(オリジナルのPOW級は三二宇宙ノット)。しかし、それでも未だ十分に“高速戦艦”として運用可能な俊足であり、運用上の悪影響は殆どなかったという。

この点では、建造時に『オーバー・スペック』と誹られながらも、大容量・大出力機関の搭載に拘った英国の判断に先見の明があったと言えるだろう。技術進歩によって実用化された数々の新装備は、その稼働に大出力を要求するものが多く、各国で進められていた近代改装時のネックになっていたからだ。元が“中速戦艦”クラスの機関性能では、新装備搭載による出力負荷増大から、“低速戦艦”に落ちぶれてしまうのである。もちろん、第二次改装時のヤマトのように大出力の新造機関に完全更新を行えば、こうした問題は回避できるが、それには膨大な予算を要し、財政的余裕に乏しい各国政府が容易に下せる判断ではなかった。

その結果、第三世代波動機関へのアップグレードに伴う各国護衛戦艦の改装は、ある程度の戦術速度低下に目を瞑り、既存機関に予備炉心を増設改造したものと、各種新型装備への刷新にも完全対応した新型機関への更新を含む大規模近代改装とに二分された。後者まで実施したのは比較的財政に余裕のある旧大国・先進国のみで、その費用は戦艦一隻を新造するのと大差ないのが常であった。

これに対し、英国のPOW級改装計画は小規模/大規模いずれの改装ケースにも対応したものであり、更にどちらのケースであっても他国の改装事例よりも安価に実現可能という点が最大の魅力であった。特に、多数の同級艦が就役しているが故に、最も高価な波動機関関連部品に量産効果が見込める点が大きく、フル・フェーズの徹底改装が施されたライオンにしても、その改装コストはPOW級の新造時コストの四〇パーセントに収まった(フェーズ1のみであれば新造時の二〇パーセント程度)。

![]()

フェーズ2とされた主砲の三連装化にも各国から意外なほど注目が集まり、その注目度の高さは提案した英国自身をも驚かせた。

確かにPOW級の全主砲を三連装化した場合、砲門数は一二門にも達し、アリゾナ級に次ぐ門数となる。しかし、護衛戦艦という艦種が投入される戦術環境を考えれば、POW級の連装四基八門の主砲装備は必要十分というのが建造時に各種オペレーションリサーチから導き出された結論であった。しかし、軍事理論上は充分でも、人間――特に納税者の感情という不定形のファクター――に対して、八門という門数は些か力不足だった。

特に、当時の地球では標準的な戦艦として認知されていたボロディノ級主力戦艦の三連装三基九門にも劣る連装四基八門の主砲門数は、市民レヴェルでの評価が低く、購入国の政治家が公の場で『こんな弱そうな戦艦の建造に多額の血税を投入する政府の神経が理解できない』とまで発言し、物議を醸したほどだった。

もちろん、軍事と経済をある程度関連付けて考えることができる者達は本級の購入を『現実的選択』と評価したが、いつの時代もそうした“物の見える”者は少数派であり、結果としてPOW級は購入各国の市民レヴェルではあまり高い評価を得ることはできなかった。

しかし、POW級主砲の三連装砲化は、そうした国民感情にマッチしたものであり、元々莫大な費用を要する波動エンジンの第三世代化の予算を獲得する上でも格好の方便になると考えられたのである。

だが当然のことではあるが、一六インチという口径サイズを据え置いたまま連装砲を三連装砲化するのは簡単なことではなかった。寧ろ技術的ハードルは極めて高く、常識的には“不可能”というレヴェルの難題だった。

![]()

幸い、当時量産が開始されたばかりの新世代主力戦艦『ローマ級主力戦艦』が装備する『Mk.3』 一六インチショックカノンの三連装砲は、将来的な搭載砲塔数の増加や被弾面積の低減を狙い、ボロディノ級の『Mk.2』をはじめとする従来型一六インチショックカノンから飛躍的な小型化を達成しており、POW級の改装では本砲を参考に更なる小型化を図ることでオリジナルの連装砲用バーベットに収めるべく開発が進められた。

もちろん、本来は三連装砲に合せてバーベットごと換装するのが妥当であったが、POW級の艦幅では現状以上の径のバーベットを搭載するのは物理的に不可能で、よしんばそれが可能であったとしても、ヴァイタルパート全体の見直しが避けられず、予算・工期共に現実的な選択肢とはなり得なかった。

しかし、開発の参考にされた『MK.3』ですら大幅な小型化を達成したばかりの新型砲であり、それを更に小型化するのは容易なことではなかった。結果、ここでも英国は思い切った手法を採用することになる。

彼らの下した決断の一つは、砲塔の完全自動化(無人化)であった。砲塔内の砲術士室(主砲室)をはじめとする有人操作スペースを完全にオミットすることで、10%程度のスペース削減に成功した。

砲塔の完全自動化はアンドロメダ級戦略指揮戦艦で初めて採用されたものの、被弾時のダメージコントロールや機能復旧に難があるとして、無人艦であるエクスカリバー級自動重戦艦を除き、以降の有人戦艦に採用されることはなかった(ローマ級の新型砲塔もヤマト以来の有人型である)。数発の大型ミサイル被弾で主砲戦能力を喪失したアンドロメダ撃沈時の状況があまりに広く知られてしまった為か、戦艦設計において砲塔の無人化は以後タブーとして強く戒められていたとすら言えるだろう。

![]()

だが、波動砲の装備形式において、独自の柔軟な発想で大幅なコストダウンを実現した英国人たちは、砲塔無人化に対しても独自の評価を下していた。

彼らは、砲塔無人化はアンドロメダ級の改良システムがエクスカリバー級にも採用され、既に五年近い運用を経たことで被弾時の抗堪性やダメージコントロールも含め、実用技術として充分に確立されていると判断していた(それはある程度事実だった)。また、当時重視されていた前方指向火力に限れば、戦闘中の被弾によって一基の主砲塔が故障した場合でも未だ二基六門、オリジナルのPOW級と同等の前方指向火力が健在であることから、発揮火力の維持という点でも三連装化が(たとえ砲塔無人化と引き換えであったとしても)優越していると判定していた。

更に、仮に従来通り砲塔内に人員を配置したところで、被弾により重度の損傷が発生してしまえば、それを戦闘中に復旧させることは、ヤマトのように経験豊富な熟練応急要員を多数擁してでもいない限り、現実的には不可能という割り切った判断もあった。また、無人化がタブー視される原因となったアンドロメダ撃沈時の経緯にしても、大型ミサイル被弾による機能喪失は、主砲システムのみならず航行系にまで及んでおり(アンドロメダ喪失の直接原因である都市帝国との衝突は、所謂“特攻”などではなく操舵不能の結果発生したアクシデントだった)、仮に主砲塔に砲術士が配置されていたとしても、その結果に変わりはなかったというのが英国人の下した評価だったのである。

![]()

無人化以外にも、英国人たちの主砲塔小型化の努力は多岐に及んでいた。波動カートリッジ弾をはじめとする実体弾発射機構の限定もその一つだ。

元々、オリジナルのバーベットでは強度的に実体弾の三門同時射撃(斉発)時の衝撃に耐えられない為、各砲塔の中央砲は実体弾射撃機構が省略された。その為、実体弾射撃時は右砲と左砲のみを使用する変則的な射撃となるが、弾庫スペースはオリジナルのままで搭載弾数も変わらない為、実質的な発揮火力は改装前と何ら変わらない。

また、砲架についても三門の砲身を同一砲架に据え付けることで機構が大胆に簡略化され、砲身間の隙間を大きく狭めることができた。この構造では当時の艦艇としては当たり前の各砲毎の独立俯仰が不可能となるが、同一砲塔各砲毎の個別目標射撃を行わなければならない戦術状況など滅多にあるものではなく、実用上の問題はないと判断されている。

同一砲架化における懸念は、砲身間隔を狭めたことによる砲撃時衝撃波の相互干渉による散布界の拡大であったが、ショック・カノンビームはビームそのものが収束特性を持つため元々この懸念には該当せず、実体弾射撃においても新型砲搭では中央砲を使用しないことが既に決定されており、実質的な砲身間距離はオリジナル砲塔時よりも拡大する結果となった。

余談だが、新型砲塔の最初期案では中央砲にも実体弾射撃機構が設置される予定で、この時には散布界の拡大を抑制する為に日本国の有する『発砲遅延装置』がパテント購入の上、導入される予定であったという。

こうした独自判断と数々の技術的研鑽を重ねてようやく完成した小型三連装砲塔であったが、ライオンの就役当初は故障が頻発し、安定運用に至るまでに一年以上の期間を要した。また、ようやく作動が安定したとされた後も、定期メンテナンス時に徹底したオーバーホールが不可欠であり、それを怠ると途端に不具合を起した。その結果、フェーズ2改装を選択した国家は本砲塔を指して『英国の集金マシン』『ブリティッシュ・タイマー』と皮肉交じりに渾名したこともあった。オーバーホールには高精度の専用部品が多数必要であり、その購入費用だけでもかなりの額になったからだ。

しかし、充分な保守整備を受けて快調に動作した際の本砲塔は軽量・小型・高火力と三拍子揃った高性能砲であり、本砲塔に対する評価は保有国の保守整備に対する姿勢のパラメーターとも言われた。そこには――保守整備を当然のことと捉え、予算と手間をかけている国家にとっては“名砲”だが、保守整備に理解の乏しい国家には“ヘボ砲”にしかならない――という英国人らしい皮肉が込められているとされる。

![]()

攻撃性能を底上げしたフェーズ2に対し、フェーズ3は建造時以来本級につきまとっていた防御面における“巡洋戦艦”というレッテルを英国人自らが払拭するものであった。

比較的コンパクトな艦形に各国護衛戦艦中最速の戦術速度(三二宇宙ノット)を叩き出す大出力波動エンジンを採用したことで、POW級の機関は主艦体に到底納まり切らないサイズとなってしまった。その機関部全てを一六インチショックカノン対応防御とすることは艦の規模や建造コストの点で認められず、結果的に主艦体から大きく張り出した格好の機関部は比較的軽防御(一二インチショックカノン対応防御)とされた。そしてこの点を以って、速度性能を重視するあまり防御を軽視した悪しき意味での“巡洋戦艦”という評価が長らく本級にはつきまとっていたのである。

もっとも、本級の攻防性能上のコンセプトは正対状態での対敵姿勢重視であり、その点でいえば艦後部が比較的軽防御なのはそのコンセプトからは逸脱しておらず、あとは用兵側で本級の運用環境は徹底すべしという割り切りで本級の性能は決定されていた。限られたリソースを攻・防・走の各性能に分配しなければならない戦艦設計においては、全てを重視するよりも余程現実的な選択と言えた。

しかし、軍用艦艇が常に自らの想定した状況・環境下で運用されるとは限らないのも事実だった。有事下、それも戦況が劣勢であれば劣勢であるほど、イニシアティブを失った側は場当たり的な戦力投入を行わざるを得なくなるからだ。

POW級のキーコンセプトは平時・戦時における空間通商路保護任務への特化であったが、戦時においては本級が大規模会戦に投入される可能性は決してゼロではなく、それどころか、これまで常に戦略的・戦術的劣勢下での戦争を強いられてきた地球軍事力を思えば、その可能性は寧ろ極めて高かった。

実際、有事において各国の護衛戦艦は地球防衛軍(地球防衛艦隊)の指揮下に入らなければならないことが法制上定められており、そして地球防衛艦隊の戦時における基本方針は『使える物(者)は全て使う』という極めてシンプル、言い換えれば非常に苛烈なものだった。

その原因は、戦策や戦技といった戦術的要因よりも、地球という未だ弱小国家故の戦略環境に起因するケースが多く、地球防衛軍は殆どの戦乱において自らよりも遥かに規模で優越する星間国家から先制攻撃を受ける形の戦争を余儀なくされてきたからだ(もちろんそこには、防衛軍自身の油断や予断が原因となったケースもあったが)。

発展途上の単一星系国家故の貧弱な軍事力や情報収集能力では、その防衛行動は常に受動的にならざるを得ず、そして元々軍事的に劣勢な側が一たび受け身に回ってしまえば、投入できる戦力は更に限定されてしまうのは自明であった。その結果、全ての劣勢を一戦で解消するべく、稼働可能な戦力を根こそぎ動員し、それを敵のウィークポイントに叩きつけるような悲惨な戦闘を強いられてしまうのである。

そうした現実をPOW級保有各国は過去の戦乱から体感としても十分に理解していた。だからこそ、投入される戦術環境をある程度限定することで高いコストパフォーマンスを達成したPOW級の戦時下の運用(否応なく苛烈な戦場に叩き込まれるであろう状況)に不安を抱いていたのだ。

フェーズ3改装の目的はそうした保有各国の潜在的不安を解消することにあったが、英国人にとってそれは単なる防御力の強化を意味するものではなかった。彼らは、本改装によってPOW級をいかなる戦術環境にも適応可能な存在――戦略的戦術的劣勢下での大規模会戦に参加しても十分な生存性を担保可能な存在――にまで進化させようとしていた。

つまり、英国人たちはPOW級の『高速戦艦化』を企図していたのである。

![]()

高速戦艦――かつて洋上の女帝として君臨した『戦艦』という艦種が進化の末に到達した一つの頂点。

それは単に速度の速い戦艦を意味するのではなく(単に高速の戦艦ということであれば、防御に難のある巡洋戦艦も含まれてしまう)、速力・攻撃力・防御力いずれの要素においても必要充分なスペックを有し、その優れたトータルバランス故に、あらゆる戦術環境に適用可能な至高の存在と定義される。それを成立させるに足る技術レヴェル、予算的ハードルの高さから、一九世紀末に登場し一〇〇隻以上が建造された各種の近代戦艦の中でも真の意味で『高速戦艦』と評し得る艦は極僅かしかない。

“POW級の高速戦艦化”とは、本級をいかなる戦術環境に投入しても不安を覚えない存在へと昇華させることであり、その為に必須であったのが防御力の強化であった。そしてそのバーターとして、既に十二分とされていた速度性能がある程度犠牲にされたが、英国人たちは殆ど気にしなかった。

本来、速度性能の低下は戦力的価値を著しく低下させる(古今を問わず、危急の戦場に間に合わない可能性のある“低速戦艦”の戦力価値は常に低い)ものであるが、POW級にその一般則は当てはまらなかった。

なぜなら――元々本級が極めて高速だったからだ。

その速度性能は、本級のスペック上の拡張性を非常に大きなものとし、最小コストでの改装を可能とした。直接防御を強化する際には不可避である乾重量の増加に対し、どうしても高額となる機関出力強化の必要性は他級と比べて明らかに小さかった。事実、英国はフェーズ1~3いずれのケースにおいても機関の基本出力は従来通りとしており、その点が本級の改装費用を安価とする上で大きな要因となっている。

![]()

機関部の防御力強化にあたり、オリジナルの一〇インチ厚の装甲材は一二インチ厚にまで増厚され、更に装甲材そのものも表層のみらならず中間層にまで浸透帯磁処置を施した最新のクルップ・スペースインダストリー社製コスモナイト装甲(SKC装甲IV)を採用している。本装甲は、独ビスマルク級護衛戦艦の近代改装時に初めて採用された新型装甲で、重量比重は既存品と同等ながら対ビーム性能は旧来装甲と比較して四〇パーセント増しという破格の耐弾性能を誇る。当然、調達コストも極めて高価であったが、英国人たちは費用対効果の点で十分収支に見合うとして、本装甲の採用に踏み切った。

その結果、フェーズ3改装を施したPOW級は全ヴァイタルパートにおいて対一六インチショックカノン対応防御を達成し、念願の『高速戦艦』化を果たしたのである。

一般的に、フェーズ2に比べて“地味”とされるフェーズ3改装であるが、純粋な戦術上の観点で言えば、フェーズ3の効果はフェーズ2のそれを遥かに上回る。両フェーズを比較した場合、どちらがより、容易に投入し得る戦術状況・環境が拡大するかを考えれば、それも自明であろう。

フェーズ2は既に必要十分なレヴェルにある攻撃能力の更なる強化に過ぎないのに対し、フェーズ3はトータルバランスでいえば明らかに不足している性能を大きく底上げするものだったからだ。兵器の戦力的価値は、対象の最も低い性能分野に影響されるという一般則に照らし合わせてみても、その優位性は明らかだった。

結果もそれを裏付けている。その後10年間でのライオンを除く一二隻のPOW級の改装実績は以下の通りだ。

フル・フェーズ:一隻

フェーズ1のみ:三隻

フェーズ1&2:二隻

フェーズ1&3:四隻

フェーズ2のみ:一隻

フェーズ3のみ:二隻

結果的に、就役済みのPOW級の実に半数以上(七隻)に何らかの形でフェーズ3改装が施されたのに対し、フェーズ2改装を実装したのは四隻に留まった。尚、英国が保有するPOWとKGVも、やはりフェーズ2改装は見送り、フェーズ1及び3のみを実施している。

そして、以上の改装実績から読み取れるもう一つの事実が、POW級全艦が十年以内に英国で何らかの改装を受けたという事実だ。そこから直接的に得られた外貨、減免された連邦分担金の総額は極めて大きく、英国財政に長期に渡る恩恵をもたらした。

それは、予算の限られる各国にフェーズを細分化した選択式改装メニューを提示した英国式ビジネスモデルの成功であったが、コンセプト・シップとしてのライオンの存在も極めて大きかった。どれほど仮想モデリング技術が発達しようとも、インパクトとプレゼンスの点で“本物”に勝る営業ツールは存在しないからだ。その点、満を持して各国の国防関係者に披露されたライオンの威力は絶大であり、各国の改装予算獲得にも多大な貢献を果たしたとされる。

![]()

就役後のライオンは、外宇宙での単独任務に就くことが多く、英王立宇宙軍旗艦といった華やかな任務には無縁であった。しかし2205年以降、勢力圏拡大と共に重要性と多様化が増大する一方の地球連邦の外宇宙活動において、防衛艦隊の任務を補佐すると同時に英国のプレゼンスを発揮する貴重な存在として確固たる活躍を示した。

特に2210年、ボラー連邦が新共和政体『ボラー連合』へと再編された際の混乱――所謂『一三月動乱』――時に果たした役割は極めて大きく、後にガルマン・ガミラス帝国からも総統特別勲章が授与されている。

――『一三月動乱』へつづく

さて、以前

『“我が家”におけるヤマト世界艦艇の戦闘能力を指数化してみる』で軽くネタ振りをしていました各国護衛戦艦の『スーパーチャージャー』搭載改装について一本書いてみました。

あの記事は2013年10月にアップしたものですから、2年以上経ってようやく伏線を回収することができた訳ですw

スーパーチャージャー搭載改装以外にも主砲の三連装化とか、防御力強化とか思いついたネタをあれこれと詰め込みまして、ほぼ当初思い描いていた内容に仕上がったのですが・・・・・・読み返してみると、今一つパンチに欠けるというか面白みに欠けるなぁと感じ、もう少しネタを追加してみたくなりました。

それが最後に予告しました『一三月動乱』です。

既に一ヶ月ほど前から書き始めているのですが、毎度毎度のことながら文章が伸びに伸びて収束がつかなくなった為(爆)、結局は別記事化することにしました。

多分、三月末から四月初旬頃に公開できると思います。

グローリアス級の後編はその後になりますので、御期待くださっている方には申し訳ございませんm(__)m

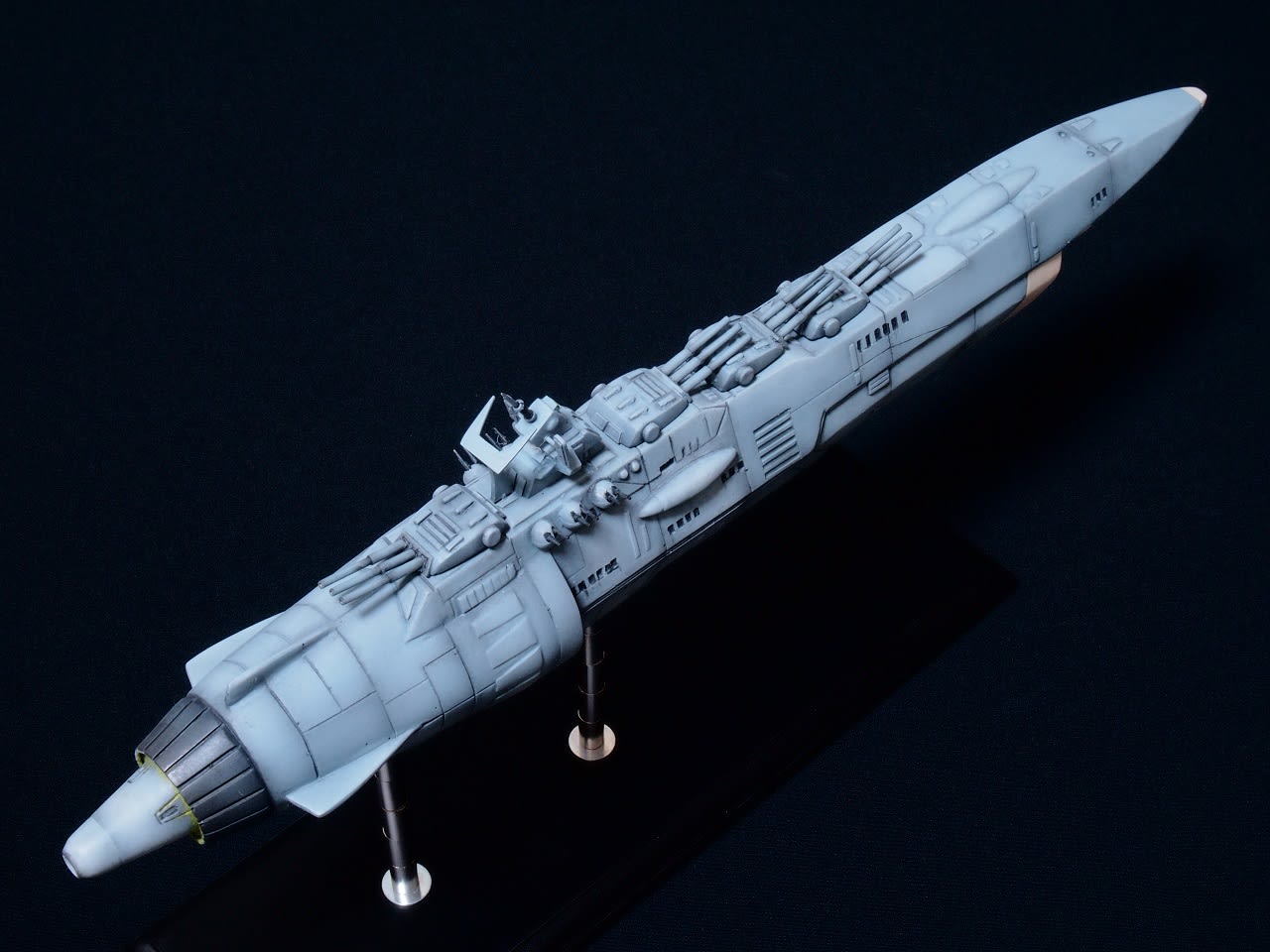

今回の画像モデルは『岡山のプラ板使い』さんの1/1000ガレージキット『プリンス・オブ・ウェールズ』です。

以前公開しました『POW級護衛戦艦』で大隈さんから画像をお借りしたキットと同じものです。

大隈さんのPOWは砲塔・砲身の可動を重視されていましたが、私の方は他の同スケール・コレクションとの親和性を重視しました。

“我が家”の設定的には、POW級はさらばの主力戦艦や完結編戦艦と同じ一六インチ主砲を連装で備えているのですが、キットの主砲搭と砲身が思ったよりも大型(大口径)で、『これを主力戦艦と同じ径の砲身に替えたら、三連装砲化できるんじゃないか・・・・・・?』という思いつきを検討いただいたところ、御覧の通りの違和感ゼロの仕上げと相成りましたw

三連装砲塔が三基もズラリと並んだ姿は、ネーミング的にはPOWやライオンよりも、ネルソン、ロドネーの方が相応しい気もしますね。

また、今回のライオン級の立ち位置として、WW2後に完成した英戦艦ヴァンガードをイメージしている部分が少しありまして、艦名としてもその方が相応しいのですが、ヴァンガードという艦名はグローリアス級のネタで使ってしまっていた為、最終的にKGV級の後継艦という位置付けながら未成に終わった『ライオン』に落ち着いたという経緯があります。

最後になりましたが、今回の『ライオン級護衛戦艦』は宇宙戦艦ヤマトⅢに登場した『護衛戦艦プリンス・オブ・ウェールズ』をベースに勝手に創作したもので、原作本編にこんな艦は全く登場しませんので念のため(もちろん、宇宙戦艦ヤマト2199にも登場しません。でも、続編に登場してくれたらいいなぁw)

では次回、『一三月動乱』でお会いしましょう。